la boue "PELOÎDE" de Dax : un cadeau de la nature

LA BOUE (PÉLOÏDE) DE DAX : UN CADEAU DE LA NATURE

Avant de parler des boues et eau thermales aujourd’hui, il est intéressant de faire un retour historique, grâce au livre de Guy Laporte – “le peloïde de Dax” (1966) – dont un résumé et des extraits sont présentés ici. Ce livre peut être consulté à la Biliothèque Municipale de Dax. Pour agrandir les photos et les plans, il suffit de cliquer dessus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guy Laporte "le péloïde de Dax" 1966 : Résumé

A côté des thérapeutiques anti-rhumatismales modernes, la fangothérapie - ou mieux - la pélothérapie, conserve une place non négligeable. Les péloïdes ont été définis comme étant "des produits naturels consistant en un mélange d'une eau minérale avec des matières organiques ou inorganiques, résultant de processus géologiques ou biologiques, utilisés dans un but thérapeutique sous forme d'enveloppements ou de bains".

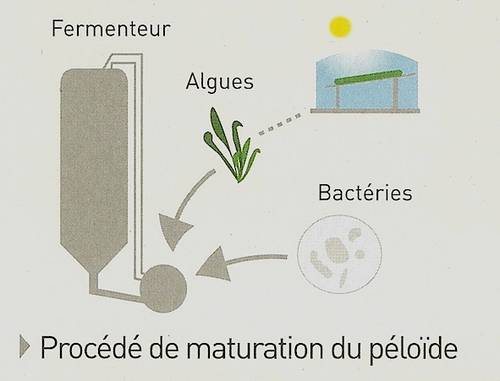

Dans la présente étude, apres avoir indiqué la place du peloïde de Dax dans la classification internationale des peloïdes, nous avons situé la station de Dax dans son cadre climatique, géologique et thermal. L'hydrodynamique de l' Adour à Dax, a été esquissée pour retrouver les origines du sédiment qui à la suite de procédés naturels assez empiriques se transformera en boue médicinale ou peloïde. En effet, le limon habituellement récolté le long des berges du fleuve Adour, ou a défaut un sédiment sous aquatique, est déposé dans des bassins exposés a l'air libre, il est ensuite recouvert par l'eau minérale hyperthermale provenant soit d'une résurgence de la nappe thermale, soit d'un pompage dans cette nappe. Cette eau continuellement renouvelée, est maintenue a un niveau constant. Sous l'action de la lumière d'une part et de l'eau hyperthermale d'autre part, une flore se développe dans le bassin, formant en surface une bioglée riche en algues et bacteries. Le sédiment placé dans ces conditions spéciales devient Ie siège de processus particuliers qui le remanient profondément dans sa masse en lui conférant, àla fin de ce traitement dénommé"maturation", des qualités physiques particulières : onctuosité, plasticité, capacitét de retention de la chaleur ainsi que des activités thérapeutiques reconnues. Le bassin est alors vidé de son contenu qui est entreposé àl' obscurité dans des bacs de réserve pour son utilisation ultérieure sous forme de bains ou d'illutations.

Nous avons étudié un peloïde préparé dans un bassin de maturation de l' Etablissement thermal du Splendid a Dax. Nous avons noté, à deux époques de l'année, en de nombreux points et à differents niveaux les variations de température, de pH et de rHo. L'examen des données recueillies montre que Ie sédiment se modifie d'une façon régulière dans toutes les parties du bassin ou il a été déposé, à condition toutefois qu’il ne subisse pas de perturbations dans sa masse et que l'eau thermale sulfatée calcique Ie recouvre uniformément… L'examen des différents spectres gammas permet d'affirmer que la totalité de l'activité du péloïde, exception faite du potassium 40 est apportée par l'eau thermale. Le peloïde maturé est plus riche en uranium radium et thorium. que l'eau qui Ie recouvre. L'analyse de l'eau thermale alimentant Ie bassin souligne une légère modification dans la composition chimique de cette eau à deux moments de l' année. Sa température varie également quoiqu' entre de faibles limites. La composition chimique du peloïde diffère de celIe du sédiment dépose dans Ie bassin… L'eau thermale seule ne peut modifier aussi profondement Ie limon.

Dans une deuxième partie nous nous sommes penchés sur la biologie du peloïde. Les algues et les bactéries intervenant dans la préparation du produit thérapeutiquement actif, nous avons procédé au recensement des espèces d' algues. La flore algale du sédiment originel disparalt sous l' influence des conditions nécessaires à la maturation du peloïde. Au contact de l'eau hyperthermale, la quasi totalité des espèces présentes sous forme vivante dans Ie produit initial disparalt rapidement au profit d'une flore nouvelle capable de vivre dans un milieu à température élevée :Cinq espèces de Cyanophytes dominent - Oscillatoria formosa Bory. - Phormidium tenue Gom. - Phormidium uncinatum Gom.- Hast igocladus laminosus f. typica Cohn.- Hastigocladus laminosus forma anabaenoides Boye P. ainsi que deux Diatomees :- Ni tzschia palea Smith. - Nitzschia thermalis Klitz. La présence de ces algues thermophiles est indispensable ; elles participent fortement à l'activité du peloïde tant par leur métabolisme que par leurs produits de lyse et les substances organiques extracellulaires qu' elles cèdent au milieu.Pour les bactéries, nous nous sommes attachés à l'étude de certains groupements fonctionnels et plus particulierement a celui du soufre. Les bactéries se rencontrent surtout à l'interface eau-sédiment, où elles forment avec les algues un feutrage organique (Daxine).

Dans la troisieme partie de cette étude la biochimie du peloïde a été abordée par la recherche, des glucides libres, des acides aminés libres et des composés polyphénoliques.La maturation modifie donc Ie sédiment soumis à son action. Nous pouvons donc concevoir que les substances issues du metabolisme bacterien et surtout algal puissent penetrer au sein du pelo'ide pendant sa maturation, modifiant alors totalement ses qualites physiques et surtout bio- chimiques. C'est peut etre dans ce domaine encore inexplore que se situe la reelle activite therapeutique du pelo'ide de Dax.En effet, nous avons pu, à l'occasion d'études antérieures, au laboratoire, mettre en évidence les propriétés particulières de substances extracellulaires produites par une algue d'eau thermale. Ces substances non encore identifiées, par suite notamment des difficultés techniques de leur désadsorbion, favorisent la multiplication des cellules végétales et animales, elles présentent de plus des propriétés anti-inflammatoires certaines. Ces mêmes algues croissent spontanément dans le bassin du Spendid…Nous devrons entreprendre d' autres recherches pour mettre clairement en évidence les raisons et les substances responsables des rémissions et des guérisons de certaines formes de rhumatismes constatées à la suite d' applications ou de bains de boue à Dax.

Cette thérapeutique remonte au temps les plus éloignés, elle continue cependant à manifester ses bienfaits sur l'homme. Le nombre des cures thermales dispensées en France ne cesse d'augmenter chaque année, mais ce chiffre est encore faible lorsqu'il est comparé à ceux des pays d'Europe Centrale. Dans Ie domaine de la rhumatologie, Dax occupe une place privilegiée et Ie nombre de malades traités avec succés par applications de peloîde croît d'année en année…Cependant, I' intérêt de la pelothérapie en thérapeutique ne pourra etre reconnu par tous que lorsque les principes actifs des peloïdes seront scientifiquement mis en évidence. Nous pensons que ce vieux médicament renferme un métabolite actif issu des algues Cyanophycées. Cette étude sera un point de départ pour de futurs travaux dans ce sens.

Dax occupe une place privilégiée et Ie nombre de malades traités avec succés par applications de peloîde croît d'année en année…Cependant, I' intérêt de la pelothérapie en thérapeutique ne pourra etre reconnu par tous que lorsque les principes actifs des peloïdes seront scientifiquement mis en évidence. Nous pensons que ce vieux médicament renferme un métabolite actif issu des algues Cyanophycées. Cette étude sera un point de départ pour de futurs travaux dans ce sens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

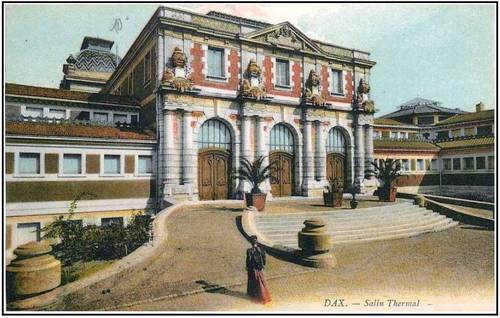

LA STATION THERMALE DE DAX

Parmi les stations thermales françaises, Dax est certainement une des plus anciennes. Nous avons vu qu'elle était deja connue, et ses sources chaudes fréquentées, bien avant l'occupation romaine. Cette charmante ville du Sud-Ouest de la France, Sous-Préfecture des Landes, est située sur les bords de l'Adour. Son altitude est de 13 mètres au-dessus de niveau de la mer. C' est une ville de plaine, les reliefs du sol sur lequel elle est construite sont peu accusés. Son climat subit l'influence régulatrice de l'Océan prôche de 30 kilomêtres à l'Ouest, et celle-ci se fait d'autant plus sentir que les vents dominants viennent de la mer. La station est protégée des vents chauds du Sud par la chaîne des Pyrénées distante d'une centaine de kilomêtres. Dax, entourée par l'immense forêt landaise est abritée des vents froids du Nord et Nord-Est. Cet environnement de pins et de chênes participe à la régularité et à la qualité de son climat particulièrement sédatif.

Quel nom donner à cette thérapeutique ?

Le mot "boue" étant trés souvent, au sens propre comme au sens figuré, synonyme de chose sans valeur, il lui a été préféré sa traduction latine "fangus". Le traitement par les boues thermales, se disait : “fangothérapie”. Mais il paraît anormal d'associer une racine latine à une racine grecque. C'est pourquoi, thérapie étant un mot d'origine grecque, PELOS a été substitué à fangus et la dénomination fangothérapie est devenue “Pélotherapie”. La boue thermale s'intitule donc maintenant Péloïde.

HISTORIQUE du PÉLOÏDE

En 1966, Guy Laporte dans son livre “le péloïde de Dax” faisait remarquer que :

“la valeur des eaux et les boues thermales n’était plus à démonter. Elle est admise depuis les temps les plus reculés... La technique thermale de Dax a été établie empiriquement d'abord, puis mise au point a la suite d'intéressantes observations dont les premières sont dues aux médecins dacquois les DELMAS, LARAUZA, LAVIELLE et BARRAU.

Un article de DELMAS-MARSALET fait Ie point des connaissances …."Des trois constituants de la boue de Dax, l'élément minéral fait d'argile, de silice et de calcaire est Ie moins important. L'élément végétal beaucoup plus riche, comprend des algues bleues Cyanophycées, des Diatomées avides de silice et des Bactériacees jusqu' à des bactéries dont la plus connue est Ie Thermo-bacillus tarbellicus qui détermine la fermentation lactique. L' ensemble de ces divers éléments flotte dans une masse visqueuse, onctueuse appelée "Daxine. D'immenses processus biochimiques s'y déploient que les travaux de VILLARET et de JUSTIN-BESANCON ont mis en evidence : phénomènes d'oxydation et de réduction qui se produisent aux dépens de l'eau minérale qui les pénètre. En effet Ie troisième élément des boues est l'eau thermale, sulfatée-calcique magnésienne et légèrement chlorurée qui va apporter à cette flore les éléments minéraux et l'énergie radioactive dont elle a besoin".

L'activite thérapeutique de la boue de Dax a d'abord été rattachée à l'eau thermale puis aux bactéries. Les algues signalées par DE SECONDAT semblent intervenir également. Le complexe forme un ensemble qui a retenu l'attention de nombreux chercheurs…Mais malgré la complexité du milieu étudié, on peut penser que les algues cyanophycées participent grandement à la formation du péloïde.

ORIGINES DE LA PÉLOTHÉRAPlE

La terre, l'air, la lumière et l'eau existaient avant la venue de l'homme, et ces éléments durent jouer un grand rôle dans la pensée dite primitive bien avant que des systèmes philosophiques ne s'édifient.

- En Grêce antique, EMPEDOCLE, philosophe grec fonda la théorie des quatre éléments. "Trois d'entre eux, sous les noms de terre, d'eau et d'air, représentent en réalite les trois éléments d'agrégation et de consistance de la matière; Ie quatrième, envisage dans ce phénomène qui a semblé si grand aux hommes des premiers temps, Ie feu est à la fois chaleur, principe actif et vivifiant". Il est à remarquer que les Pythagoriens doivent ce concept à une ancienne tradition babylonienne et peut-être même sumérienne.

- HIPPOCRATE a composé Ie premier traité de climatologie. Il préconise les séjours auprès des sources que l'aube ensoleille. L'eau est utilisée, et cela depuis la préhistoire, pour la guérison des malades, en boissons, en bains, ou sous forme de vapeur. La terre a été cultivée, dans certains cas elle a aussi servi directement a l'alimentation des hommes et dans d'autres elle leur a permis de lutter contre la maladie. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a utilisé l'argile humide et malléable pour soigner ses blessures. Les empreintes de mains ou de pieds mutilés relevées sur les parois de certaines grottes préhistoriques en sont la preuve. Il a ainsi associe les vertus thérapeutiques de deux éléments.

- En Egypte, la boue qui fit partie de l'arsenal pharmaceutique égyptien, en particulier pour combattre les maladies de l'appareil génital féminin et les brûlures. (Papyrus de Kahoun, 19 siècles avant notre ère ; Papyrus Ebers, 15 siècles avant J. C. ).

- Dans la Rome antique, selon R. PUJOL, les Romains furent les premiers à faire prendre des bains contenant de la boue et des "conferves" (plantes aquatiques) ... La boue qu'ils utilisaient avait des origines très diverses, vases des bords de la mer, limons du Danube, dépôts des fonds de lacs, tourbes des marécages, arrosées par des eaux chaudes, sulfureuses ou ferrugineuses.

- PLINE l'Ancien au XXXleme livre de son Histoire Naturelle, signale Ie grand usage fait des boues et des "conferves" et il ajoute : "il faut pour cela s’en frotter et les laisser sécher au soleil".

Certaines stations thermales spécialisées dans les bains de boue - notamment Dax - étaient deja fréquentées en Gaule avant l'occupation romaine. La prospérité de tous ces centres balnéaires ne s'interrompit qu'avec les grandes invasions.

- Au Moyen Age - L'Histoire des stations thermales demeure fort obscure et, en conséquence, celle de la thérapeutique par la boue durant cette période, est encore moins connue. Sans doute continua-t-elle d' être pratiquée par les populations, au moins dans la région proche des anciens établissements de bains, mais les documents font defaut.

- 1492 - Le médecin Jean-Michel SAVONAROLE (mort vraisemblablement en 1462) est également l' auteur d'un traité sur les bains thermaux italiens (édité à Venise en 1492). Dans cet ouvrage il conseille l'application de boues chauffées, sur Ie membre malade puis des ablutions chaudes minérales.

- En 1577, dans son traité, Antonio GUAINERIO, Professeur à l' Université de Pavie (mort en 1440), célébra les effets puissants et durables des fanges minérales

- Ie balnéologue VIOTTO décrivit Ie travail des "pècheurs de boue". Gabriel FALLOPE, ou FALLOPIO (1523-1562) anatomiste et chirurgien, a traité lui aussi des bains de boue.

On sait Ie renouveau des stations thermales notamment en France aux XVIIeme et XVIIIeme siècles. Celles ou se pratique Ie bain de boue evoluent dans le meme sens.

M. E. H. GUITARD note qu'a Dax, on se brûlait terriblement ~ C'est ce qui advint a Mademoiselle de MONTPENSIER à la grande joie de toute la Cour"

Au cours des cent cinquante dernières années I'Hydrologie est devenue une science et, peu peu, lentement, se sont dégagées les raisons de la valeur thérapeutique des boues. Divers types de boues ont été distingués ; leur action a été analysée et les médecins ont pu prévoir avec plus de précision les effets de tel ou tel centre balnéaire.

LES DIFFÉRENTS PÉLOÎDES

En 1949 - Les membres de la Société Internationale d'Hydrologie médicale réunis à Dax, adoptèrent Ia définition suivante : “On désigne sous le nom générique de PéIoïdes des produits naturels consistant en un mélange d'une eau minérale (y compris eau de mer et eau de lac salé), avec des matières organiques ou inorganiques, résultant de processus géologiques ou biologiques, ou à la fois géologiques et biologiques, utilisés dans un but thrapeutique sous forme d'enveloppements ou de bains”!

La boue de Dax est une boue de rivière mélangée d’eau minérale et maturée en bassin en présence d’algues

MASSY et DELFOUR définissent :

le Péloïde de Dax comme "une mixture naturelle, semi solide, onctueuse et plastique, de couleur verdâtre, d'odeur particulière."

l/ résultant d'un contact prolongé (maturation) entre

- un sédiment fluvial, Ie limon adourien,

- b) 1’eau minérale hyperthermale de Dax

- c) un complexe organique, la "Daxine", provenant de la décomposition spontanée bactérienne des algues se développant au sein de l'eau minérale constitutive.

2/ Ne pouvant être l'objet de manipulations autres que :

- a) le tamisage,

- b) la culture des algues et des bactéries dans des bassins alimentés en eau minérale courante, a 1’exclusion de toute eau étrangère.

3/ Utilisée thérapeutiquement sur Ie lieu même de production."

Nous ne pouvons savoir si depuis sa première utilisation, Ie Péloïde de Dax a toujours eu la même composition au cours des siècles; cependant son origine et son mode de formation n’ont pratiquement pas changé. Il naissait spontanement sur les bords de l’Adour dans des cratères naturels où émergeait l'eau thermale. Les griffons étaient périodiquement submergés au noment des crues du fleuve. Le limon se déposait dans ces cavités au retrait des eaux. Les algues y trouvaient les meilleures conditions pour se développer : sels minéraux, chaleur et surtout lumière. Les bactéries ne manquaient pas et la "Daxine" naissait. Les malades cherchaient un soulagement à leurs douleurs en se plongeant dans cette eau thermale boueuse.

Depuis, les griffons ont ete captés et des bassins de culture aménagés, mais les boues de Dax sont aussi naturelles que celles utilisées par les premiers curistes.

LE LIMON ADOURIEN, sédiment fluvial.

L'Adour, descendant des Pyrénées est un fleuve apparemment très calme. Mais il subit à la fonte des neiges et au moment des pluies, des crues violentes et soudaines qui le font périodiquement sortir de son lit, créant des inondations. Le limon boueux charrié par ses eaux provient de l'érosion des terrains traversés. Il se dépose Ie long des berges, lorsque Ie fleuve rentre dans son lit. Les différents établissements thermaux de Dax recueillent ce limon, substance de départ du Peloide, dans les fossés dits des Bartes, au sud de la ville. Certaines années, surtout depuis l'aménagement des berges de l'Adour, ce limon fait défaut. Un sédiment sous aquatique provenant des étangs voisins est alors utilisé pour préparer Ie péloïde. C”est pourquoi notre étude portera sur un sédiment d'un étang de Tercis. I1 est à remarquer que cette substitution ne paraît pas modifier les propriétés thérapeutiques du produit fini.

Les Anciens croyaient a une vie des eaux et des boues thermales, puis cette vie secrête fut peu a peu oubliée et si, dès 1742, De SECONDAT observa la vie végétale des boues, les conséquences de celle-ci ont mis longtemps à être admises. “Or, écrit PUJOL, l'existence d'une vie végétale transforme complètement les propriétés thérapeutiques des boues, et leur donne une onctuosité particulière et surtout change totalement leurs qualités chimiques.”

A Dax de nombreuses algues se développent en une abondante végétation, dans les divers bassins de la ville. De SECONDAT nous venons de le voir, fut le premier à en signaler la présence: "cette plante doit n'être point fort commune, puisqu'elle se plalt dans un degré de chaleur aussi fort. Depuis De SECONDAT de nombreux auteurs semblent attacher une importance particulière à la présence de ces algues dans les bassins d'eau thermale ; pour eux l'action thérapeutique du péloïde de Dax dépendrait du métabolisme des algues.

Quelle que soit l'importance du rôle attribué aux algues, il ne faudrait pas croire qu'elles soient les seules à participer à la formation de ce complexe organique. En 1948, PREVOT, fait lors du Congrés International du Soufre à Cauterets, un remarquable exposé. Il nous dit combien, depuis 1815, ce complexe organique a intrigué les observateurs, et donne les caractéristiques essentielles de cette « boue » rencontrée dans de nombreuses stations pyrénéennes et prenant un nom particulier selon la station. Leur aspect est divers : floconneux, filandreux, muqueux, membraneux, fibreux, compact zonaire ou en stalactites rouges. Toutes les boues sont onctueuses au toucher. La couleur va du blanc jaunatre au rouge, avec parfois des teintes vertes.

Sédiment, limon, argile, boue ? I1 nous paraît souhaitable de rappeler les excellentes définitions données par Claude FRANCIS BOEUF au limon et à la boue :

Limon : Sédiment constitué par une fraction inorganique qui est en général inferieure a 90μ et, très souvent dans le domaine des poudres. La fraction minérale est dominée statistiquement par Ie quartz, mais Ie carbonate de calcium peut être aussi abondant. A cette fraction minérale s’ajoute une certaine proportion de fer (2 a 3 %) en général à l'état d'hydroxydes et parfois de petites quantités de matières organiques. C’est un dépôt superficiel des eaux courantes rarement recouvert par elles et qui doit sa couleur ocre-jaune-rouge aux oxydes de fer.

Boue : Sédiment marin ou d’eaux continentales, plus ou moins homogène, constitué par une phase minérale fine, inorganique, et souvent une grande concentration de squelettes d'organismes du plancton.

Le péloïde de Dax est donc bien à I’origine tantôt un limon tantot une boue. Il est criblé sur Ie lieu même de la récolte pour le débarrasser des grosses particules minérales et des débris végétaux.

En dépit d'un rythme saisonnier régulier, l'Adour peut être aussi brutalement puissant que gravement indigent… Il est à remarquer cependant que d'année en année, la quantité de limon sédimenté sur les berges au voisinage de la station thermale, diminue de plus en plus. La mise en service des barrages-réservoirs de Gresiolles, des Laquets de 1946 a 1952 d'une part, et des aménagements des berges de l'Adour jusqu'a Dax d'autre part, ne sont peut-être pas étrangers à cette constatation. De ce fait, il est maintenant nécessaire de rechercher ailleurs le produit qui donnera le peloïde.Il est fait appel comme nous Ie verrons à des sédiments récolts dans des étangs ou d'anciens marécages.

MATURATION DU LIMON

Le limon (ou la boue) est ensuite transporté dans des bassins de maturation exposé au soleil, ou il séjournera au contact de l'eau minérale, recouvert en permanence par une faible épaisseur de cette eau hyperthermale s'écoulant lentement et constamment renouvelée, pendant au moins une période de six mois. Placé dans le bassin, il n'est plus limon. Les différents cycles bactériens s'amorcent. La masse voit sa teinte virer au gris. Est-il une vase ? un tapis vert émeraude recouvre toute sa surface; le limon devient "Peloïde en maturation". La durée de cette maturation n'est pas définie, elle varie d'un bassin à l'autre. Les algues se développent dans l'eau chaude, au contact de l'air et de la lumière. Cette végétation abondante croit, vit et meurt sur place. Les bactéries prolifèrent au voisinage du magma d'algues. Elles utilisent les produits de la décomposition des algues et se multiplient activement au sein de la boue. Les algues vivantes et certaines bactéries produisent une “boue”. Cette boue est dénommée Daxine. Cette Daxine se mélange intimement à la boue, elle devient onctueuse, douce au toucher. Le Peloïde de Dax apparait comme un sédiment homogène, noirâtre, lisse et onctueux au toucher. Lors de sa sortie des bassins de maturation, il est presque fluide, saturé d'eau. Dans les bassins de réserves, il perd une partie de son eau et devient plus plastique tout en se modelant difficilement. Il adhère à la peau laissant très rapidement après dessication une poudre grise très adhérente. Son odeur n'est pas désagréable, lorsqu'il est fraîchement prélevé, il a une légère odeur de marée. Enfermé dans un bocal, même placé à basse température, une faible odeur d'hydrogène sulfurè est perceptible à l'ouverture du recipient.

A remarquer : desséché lentement, Ie péloïde perd son eau et devient une masse dure. Desséché à l'étuve à 110°, il perd la plus grande partie de ses propriétés physiques. Il se réduit en poudre et remis en présence d'eau, il ne reprend pas sa consistance primitive et reste une poudre.

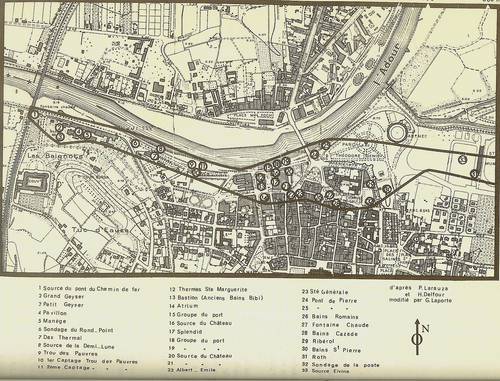

LA ZONE THERMALE DE DAX.

La zone thermale de Dax est située dans la ville même. Elle s'étend sur une ligne, suivant un axe Ouest-Est, et longe le lit de l'Adour. Sa longueur est de 1200 mètres environ, et sa largeur d'une centaine de mètres. Cette zone se caractérise par l'existence d'un très grand nombre de sources, de suintements, de captages et de forages donnant lieu a l'émission d'eau chaude. Un grand nombre d'émergences a disparu au cours des divers travaux. Nous ne retrouvons plus les trente points decrits par Hector SERRES ; des sondages récents ont donné le jour à de nouveaux points d'eaux·. LARAUZA donne une description détaillee de tous ces sondages. Si nous en reportons les profils sur une échelle commune, nous voyons que, sauf pour les Baignots, l'eau chaude se rencontre dans presque tous les cas à une dizaine de mètres de profondeur. Depuis les études de SERRES, LARAUZA, DELFOUR, certaines modifications dans le nombre des points d'eau sont survenues, il nous est fort difficile de les suivre car d'une part il n'existe pas de liste a jour, d'autre part chaque propriétaire peut, sur son terrain procéder a un captage meême pour alimenter son installation de chauffage central.

En 1966, les eaux minérales de Dax se divisent en deux groupes

- les eaux thermales,

- les eaux salées. (les eaux salées n’existent plus aujourd’hui)

1 - LES SOURCES d’ EAUX THERMALES.

a)Sources de l'établissement thermal des Baignots avec Le grand Geyser - forage exécuté en 1893 à 90 mètres à travers la dolomie ; le geyser jaillit à plusieurs mètres au-dessus du sol, 2000 mètres cubes par 24 heures. Tempèrature 58 a 59°C et le petit Geyser ou source Raillard - forage exécuté également en 1893 a 18 mètres, 500 mètres cubes par 24 heures. Même température. (les Baignots ont été fermé en 1980. Le bâtiment est en cours de rénovation pour faire des appartements.

b)Sources de l'Établissement Dax-Thermal. - Ancienne source de la Demi-Lune. (n’existe plus) - Trou des pauvres (se trouve en face du casino)

c)Sources du groupe du Port. Sources des Thermes - Le bâtiment des Thermes a fermé en juillet 2013. .Captées en 1874 dans la dolomie affleurant Ie sol en bordure du fleuve. Débit abondant. Température 54°C.

d)Bastion - Source captée en un point assez profond, donne par pompage pres de 500 metres cubes par 24 heures. Température 59°C. (n’existe plus)

e)Thermes Sainte Marguerite - Délaissés actuellement.

f)La Societe Fermière de Dax (S. I F. E. D.) entreprit dès 1926 un certain nombre de sondages. Son établissement Hôtel du Splendid est alimenté par un griffon donnant près de 3 000 mètres·cubes par 24 heures. Le Splendid a fermé en juillet 2013.

g)La Nèhe, ou Fontaine chaude. Cette source était connue des Gaulois. Elle est recueillie depuis 1814 dans un bassin rectangulaire de 334 mètres carrés, et distribuée à différents établissements, à des bornes publiques et dans des foyers autour des sources. Son débit varie beaucoup suivant les saisons, il peut atteindre 2 500 mètres cubes par jour. Température 64°C.

h)Les sources de Saint-Pierre. Ces sources émergeaient dans les fossés mêmes des Remparts Est, dans des piscines naturelles de boues. Ces sources ont disparu et sont remplacées par un forage.

i)La source du Roth. A l'Est du gisement thermal. Debit faible. Température 42°C.

j)La source Elvina. Profondeur de forage 133 m. Débit horaire 100 m3• Température 64°C. dessert les Thermes Adour.

2 - LES SOURCES D’EAUX SALÉES.

A quelques kilomètres de Dax, un gisement de sel gemme a été découvert. De l'eau chaude lessive ce dépôt de sel et est conduite a l'Etablissement Dax-Salins thermal.

Les eaux thermales sont utilisées en boissons et sous forme de bains et de douches. Des piscines collectives rendent possible la rééducation fonctionnelle des raideurs articulaires.

Ces eaux permettent la préparation, par maturation naturelle, de boues thérapeutiques, utilisées en bains complets ou en illutations. A Dax, un établissement Dax Salins (aujourd'hui disparu) dispensait ces soins

En conclusion : résumé des travaux et recherche avant 1966

RESUME DES TRAVAUX ANTERIEURS DE RECHERCHES.

De très nombreux chercheurs, tant en France qu'a l'étranger se sont penchés sur les questions posées par les différents péloïdes et particulièrement celui de Dax. Il ne s’agit pas de faire ici l'historique de l'ensemble de ces travaux. C’est seulement, un resumé, très bref des travaux sur Ie Peloide de Dax afin de comparer avec ce qui se passe aujourd’hui.

Avant 1742, la thérapeutique thermale à Dax était surtout empirique et nous ne trouvons pas trace de communications scientifiques.

1742 - De SECONDAT semble être le premier à avoir publié une note sur ses "observations de physique et de chimie sur les eaux chaudes de Dax". L'auteur utilisant Ie thermomètre de Réaumur relève les températures des différents griffons. Il signale la présence d'une flore particulière et précise les indications thérapeutiques de la station.

En 1759, paraissent les "observations sur les eaux thermales d'Acqs". DUFAU y relate la nature et l'action des boues et indique leur vertu thérapeutique ;

1762 -CASTETBERT vante les boues de Dax dans son "traité des eaux minérales"

1764 - L'Abbé d'EXPILLY mentionne, dans son "Dictionnaire des Gaules et de la France" les eaux et les boues de Dax comme spécifiques du rhumatisme. MERRAC donne une première analyse des eaux thermales.

1872 - DELMAS et LARAUZA publient un ouvrage sur Dax, ses eaux et ses boues.

1876 - Du BOUCHER retrouve les premiers utilisateurs des boues lors d'une communication à la Société de Borda - Les premières analyses sérieuses des eaux thermales semblent être dûes à SERRES. En 1880 il fait paraître une note sur "l'anabaine" de la fontaine chaude, et en 1882 utilise Ie terme de "boues végéto-minérales et thermales" pour parler du peloïde.

1882 – GOMONT dans sa "monographie des Oscillariées" s'intéresse à quelques espèces d'algues vivant dans les eaux thermales de Dax.

1883 - GARRIGOU campe l'avenir thermal de Dax. BARTHE DE SAND FORT fait une étude hydrologique des thermes . FILHOL, de l'eau et les boues de Dax.

1885 - THORE J. est Ie premier à faire une étude descriptive exacte des algues rencontrées dans les sources, tandis que la même année ROCHETE se penche sur les eaux et les boues.

1886 - Lors d'une conférence à Dax, BARTHE DE SANDFORT fait un exposé général de la thérapeutique de Dax, et LAVIELLE expose les possibilités offertes pour le traitement du rhumatisme noueux par les boues végéto-minérales.

1888 - LARAUZA signale une nouvelle utilisation des eaux et des boues dans le traitement des maladies de l'utérus, puis de la "névralgie sciatique" (1889).

1890 - Dans "l'annuaire officiel des eaux minérales de France", WILM et JACQUOT donnent des résultats d'analyses des eaux de Dax

1894 - La vertu des eaux, de la boue ainsi que la présence d'une végétation particulière avaient deja retenu I'attention des différents chercheurs. Cependant DELMAS parait être Ie premier à affirmer que l'action thérapeutique n'était pas dûe uniquement au cataplasme hyperthermal. D'après lui, la flore particulière rencontrée au sein du péloïde devait participer au mécanisme de l'action thérapeutique.

1898-1901 - DELMAS insiste sur les indications thérapeutiques de Dax.

1902 - Dans le « Dax Médical et Thermal », LAVIELLE reprend les indications majeures de la station.

En 1905 paraît, signé de NODON, la première étude de la radioactivité des eaux thermales.

1906 - 1907 LARAUZA reprend ces données et fait une étude sur Dax, ses indications thérapeutiques, son climat et sa cure. En 1908, il analyse les eaux de la source la Nèhe

1909 - DELMAS s'intéresse au traitement du rhumatisme articulaire chronique et donne une étude hydrologique de la station en 1912.

1911 - La radio-activité, les gaz rares et leur dosage dans les sources thermales font l'objet d'une étude de MOUREU - DELMAS étudie la physiologie des bains de boues

1913 - LAVIELLE indique quels sont les justiciables du traitement de Dax

1921 - Les algues recoltées dans l'eau et la boue thermale de l'établissemenl des Baignots retiennent

l' attention de LAPEYRERE qui en décrit de nombreuses espèces et en dresse une longue liste.

1927 - A. BARRAU membre de la Société d'Hydrologie et de climatologie de Bordeaux et du Sud-Ouest fait un remarquable travail sur la station de Daxau niveau d’une étude hydrologique, climatologique et therapeutique complète... Cette même année, LARAUZA découvre l'action diurétique de l'eau hyperthermale et WELSH fait un rapport géologique sur les environs de Dax tout en émettant une hypothese quant à l'origine des eaux thermales.

1928 - ALLORGE et DENIS font un rapprochement entre la présence d'une flore algale particulière et la maturation du limon adourien. Selon eux, les algues Cyanophycées contribuent par la diffluence de leurs membranes et de leurs gaines, en partie de nature pectique, à donner aux boues I'octuosité colloidale particulière et procurent aux bactéries les substances organiques qui leurs sont nécessaires.

1929 - LEPAPE analyse, dans une étude poussée et moderne, la radioactivité des eaux des sources. VILLARET, JUSTIN BESANCON et DRILHON attirent l'attention des chercheurs sur les processus d'oxydoréduction, dans les boues thermo-végéto-minérales et indiquent qu'il est possible de les mesurer a l'aide du rH de Clark. En 1930, dans « la vie des boues thermales » ils affirment que ces phénomènes seraient dus, plus particulièrement, à Dax, aux sulfuraires.

1933 - FAMIN étudie l'action de la température sur les végétaux a partir des données acquises dans Ie domaine des algues, auprès d'ALLORGE au Muséum, et fait un excellent travail sur les algues vivant dans les eaux méso et hyperthermales de plusieurs stations françaises. A Dax est due la plus belle étude qui ait été faite sur les Cyanophycées, …et leurs conditions de vie. Il fait remarquer, en passant, que la théorie de JUSTIN BESANCON pour aussi séduisante qu'elle soit, ne peut s'expliquer à Dax par la présence des Sulfuraires puisque les eaux ne sont pas sulfurées et que les sulfuraires ne s' y rencontrent pas.

1932 - L' analyse chimique des boues est donnée par BARTHE

1937 - Une thèse de Doctorat en Pharmacie (Bordeaux) donne l'occasion à DELFOUR de faire une belle étude physicochimique des eaux de Dax en fonction des crues de l'Adour : les sources forées ou naturelles, ne réagissent pas de la même manière que l'eau de l'Adour, lors de ses crues, ce qui semblerait prouver que l'eau chaude ne provient pas de pertes subies par l'Adour à son passage sur les roches redressées et fissurées.

En 1937, Ie Doyen FABRE s'intéresse aux boues therapeutiques et donne, avec ANTOINE, des recommandations sur les méthodes à utiliser dans l'étude des propriétés physiques des boues thermales.

1946 - CREYX, CAZAUX, BASPEYRAS et DELMAS MARSALET remarquent Ie pouvoir anago-toxique des différentes sources de Dax. Ils utilisent Ie lapin comme matériel expérimental et la morphine comme toxique. …L'eau thermale protègerait le lapin contre l’intoxication par la morphine, mesurée par Ie dosage de l'hyperglycémie : alors que le lapin succomberait normalement à la dose de 0,33 g par kilo, la dose léthale devrait être élevée a 0,41 g quand l'animal a reçu 10 ml d'eau de Dax en injection sous cutanée.

1947 - A la faveur des données nouvellement acquises dans Ie domaine de la biologie et de la physico-chimie, DELMAS-MARSALET (1947) étudie l'activité du peloïde et des eaux de Dax dans Ie traitement du rhumatisme.

1949 - La somme des données nouvelles s'accumule ; l'International Society of Médical Hydrology décide de choisir Dax pour tenir en France sa réunion de 1949, consacrée à l'étude des péloïdes. Ces journées furent riches en communications. VAN BENEDEN considère le pouvoir d'adsorption des péloïdes comme un facteur thérapeutique agissant par des processus physico-chimiques en corrélation avec I'action calorique et vasodilatatrice. MASSY et DELFOUR font l'historique et le point des connaissances acquises; ils soulignent que la maturation biologique est indispensable pour l'obtention d'un produit actif. Le mode d'emploi des boues, leurs indications thérapeutiques, leurs contre-indications et les effets physiologiques sont définis par LAVIELLE, LARAUZA et POUEY, URBAIN dans un exposé sur l'hydrogéologie des sources thermales. L'étude de la vitesse de sédimentation de différents péloïdes, la vitesse de propagation de la chaleur et de refroidissement retiennent l'attention de CAZAUX et CANELLAS. Ils en viennent à conclure que la vitesse de sédimentation et de refroidissement ne sont pas en rapport avec la teneur en produits fixes du peloïde ; que certains peloides, différents, présentent des courbes de variations assez voisines ; que le peloïde est rapidement modifié par son séjour en baignoire. Enfin que la maturation du peloïde s' accompagne de modifications physiques importantes. VACHER, MORIAN et FAUQUEMBERGUE recherchent les vitamines C,B1 et B2. Leur présence est confirmée mais les auteurs ne rattachent pas l’activité du péloïde à la présence de ces vitamines. PREVOT et DELMAS-MARSALET étudient la bactériologie de la « daxine ». La IV conférence scientifique de Dax se termine, mais 1es recherches continuent.

En 1951 CAZAUX et CANELLAS reprennent 1es études de radioactivité et concluent que 1a teneur des péloïdes en radon dépend uniquement de celle de I'eau minérale qu'ils contiennent. La radioactivité vient de l'eau et pas du support.

En 1952, CREYX, CAZAUX, UMBRICHT et DELMAS- MARSALET étudient le pouvoir anago-toxique de l'eau hyperthermale, non plus prélevée au puits du Spendid, mais aux griffons de six sources de Dax. Ils remarquent que toutes 1es sources de Dax examinées sont douées d'un pouvoir anagotoxique. Ce dernier ne paraît pas dépendre de la température et du pH de l'eau expérimentée. La même année, UMBRICHT soutient une thèse en Pharmacie et donne la totalite des résultats acquis dans ce domaine. Au congrès de l'LS.M.H. a lieu a Munich en Octobre 1952, CAZAUX et DELMAS-MARSALET P. A. exposent les résultats obtenus lors de l' étude physico-chimique de plusieurs péloïdes, étudiant l' équilibre acide-base (pH) et celui d'oxydo-réduction (rH2) ils concluent : le péloïde de Dax devient alcalin au cours de sa maturation dans l'eau hyperthermale alcaline tandis que 1e rH2 s'abaisse. Hors de l'eau thermale le péloïde s'acidifie et le rH2 s'élève. La maturation du péloïde peut être suivie par la mesure du pH et du rH2. Le simple mélange du limon avec de l' eau distillée ne reconstitue pas le peloïde. La présence d' algues et de bactéries est indispensable pour obtenir un produit thérapeutiquement actif.

1958 à 1963 - DUBARRY et ses élèves très au courant de la question des péloïdes, vont apporter dans de nombreux travaux, la preuve que l'activité du péloïde est bien liée à sa maturation dans des conditions spéciales. Les éléments indispensables sont bien les algues et les bactéries.

1962 - Lors des journées de thalasso-therapie, DUBARRY expose les résultats obtenus par son équipe dans la préparation de phyto-peloïdes marins. L'auteur connait parfaitement le péloïde de Dax. Il est convaincu de l'importance des substances organiques présentes dans la boue et de la nécessité d'une maturation des boues pour obtenir autre chose qu'un simple effet de thermalite. La présence d'algues lui paraît indispensable pour enrichir le limon adourien. A partir de ces données, utilisant comme support des vases du bassin d'Arcachon ou du Lac d'Hossegor, il réalise d'abord un péloïde thermo-marin (Péloïde de Rochefort) - vase marine et eau thermo- minérale - puis un péloïde marin - vase marine, eau de mer chauffée. Les propriétés physico-chimiques des péloïdes obtenus sont comparables à celles du peloide de Dax.

Dans son livre “Le Péloide de Dax”, Guy Laporte, pour des raisons de commodités, a fait une étude très documentée qui a porté sur le péloïde préparé dans un bassin de maturation, situé en plein centre ville, dans un jardin, à l’entrée des thermes du Splendid. Il a proposé les résultats de son travail de la page 46 à la page 115.

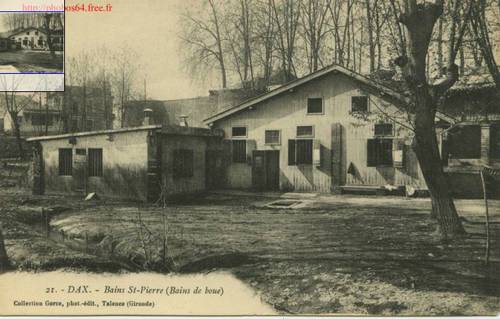

Il fait aussi remarquer que : les boues médicinales, utilisées dans les différents établissements thermaux de Dax n’ont pas toutes la même origine. Nombreux sont les thermes qui préparent leur propre péloïde. Il en est ainsi des Bains Saint Pierre qui, jusqu’à 1960 ont préparé leur péloïde dans des bassins de maturatoin installés dans leur parc.

Il termine son étude par la présentation d’une technique de maturation contrôlée proposée pour le péloïde de Dax : Au cours de notre étude, nous avons été amenés à faire les remarques suivantes :-

- Certaines algues, et plus particulièrement des Cyanophycées et des Diatomées, participent à la maturation du péloïde. Leur présence étant indispensable il est donc nécessaire de favoriser leur croissance. Bien que certaines d'entre elles poussent dans un milieu à température élevée - 62°C - leur culture optimale se situe au voisinage de 42°C.

- Des substrats minéralo-organiques d'origines diverses peuvent être utilisés pour la préparation du péloïde il vaut cependant mieux écarter ceux qui sont trop acides et contiennent du sable en trop grande quantité.

- L' eau thermale joue un rôle incontestable par sa minéralisation et sa thermalite lors de la préparation du peloïde. Il paraît souhaitable de faciliter sa rapide pénétration au travers du sédiment.

a) Bassin de maturation

Orientation: Ce bassin doit recevoir la lumière du jour pour favoriser la proliferation algale. Il sera exposé à l'air libre et orienté de préférence vers Ie Nord pour que l'intensité lumineuse reçue soit plus régulière.

Forme: La forme et la surface du bassin ont peu d'importance. La pro-fondeur idéale se situe aux environs de 70 cm. La hauteur du substrat minéralo-organique sédimente sera alors de 50 cm. Une lame d'eau de 10 cm Ie recouvrira. Cette eau, à partir d'une rigole latérale arrivera dans un bassin à double paroi - pour former bain-marie - par un pan incliné jouant Ie rôle d'échangeur de température et permettant la fixation d'une masse algale sur sa surface.

L' eau ayant recouvert Ie bassin s'écoulera du côté opposé au plan-incliné par des ouvertures donnant dans Ie second bassin. Elle réchauffera ainsi la totalite de la masse du peloïde.

Un jeu de vannes judicieusement disposées et réglées permettra :

- dans un premier temps, une différence de niveau d'eau dans les deux bassins au moment de la mise en eau ; la surpression ainsi exercée sur Ie sédiment sous aquatique permettra la percolation de I' eau originelle au travers du fond de ce bassin recouvert de plaques poreuses, et son remplacement par une égale partie d'eau thermale.

- dans un second temps l'équilibre des niveaux, dès que dans Ie fond du bassin Ie peloïde aura atteint une température voisine de 30°C. Le bassin sera alors largement ensemencé en algues obtenues en cultures arti- ficielles.

b) Contrôle de la maturation.

Des mesures de pH de rH et de temperature seront pratiquées dans la masse même du peloïde a différents niveaux. Les données recueillies, comparées à une courbe établie à ces mêmes niveaux, permettra de définir Ie temps nécessaire à la maturation du peloïde. Dans ces conditions, un pelo'ide thérapeutiquement actif, pourrait être obtenu en 2 à 3 mois en été, printemps et automne.

c)Conclusions.

Le procédé de maturation contrôlée ne présente pas de particulières difficultés dans sa mise en oeuvre. La surface occupée par les installations à envisager n'est pas très importante eu égard au rendement accéléré des bassins. Ces bassins pourraient etre disposés en "batteries" qui fourniraient régulierement Ie produit therapeutique, tout au long de I' année. Cette méthode permettrait egalement l'uniformisation des procéds assez empiriques qui sont actuellement utilises.

Ainsi, il serait enfin possible de fournir aux malades, dans les différents établissements thermaux, un produit identique obtenu de la même manière. Cette standardisation de la préparation de la boue thermale ne peut être que favorable dans tous les domaines.

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI DU PELOÏDE DE DAX

Le souhait de Mr Guy Laporte d’une maturaton contrôlée et standardisé s’est réalisé et amélioré dans le programme “TERDAX” .

A partir de 1950, la régie des eaux de Dax prend en charge – dans des bassins de maturation – rue des Lazaristes à Dax, la fabrication standardisée du peloïde (sur 6 mois), qu’elle distribue à prix coûtant à l’ensemble des établissements thermaux. Les établissements de soins ne fabriquent plus leur péloïde. A partir de Novembre 2000, la Régie des Eaux remplace les bassins de maturation par un centre de production du péloïde TERDAX. Le nouveau péloïde Terdax est toujours constitué des produits traditionnels, limon de l’Adour, eau minérale, algues et bactéries thermales. Les innovations se retrouvent dnas les conditions de rencontre et de mélange de ces éléments et dans la maîtrise surle plan technique et sanitaire ainsi que dans le conditionnement.

entrée du centre Terdax rue des Lazaristes à Dax

Lors d’un passage à Dax, la visite du centre de production TERDAX, avec l’office du Tourisme s’impose. Vous y recevrez un dépliant fort détaillé et intéressant sur la fabrication du péloïde. Ci dessous quelques extraits de ce dépliant.

- A l’origine, les malades descendaient dans les bourbiers de boues chaudes et bienfaisantes formées par le limon de l’Adour maturé – grâce au développement des algues et bactéries - dans les cratères naturels d’où sortait l’eau minérale chaude;

- puis s’ils bénéficiaient, dans des baignoires du péloïde - sorti des bassins de maturation dans les établissements thermaux;

- aujourd’hui le péloïde TERDAX est le résultat d’un procédé unique au monde qui reproduit les conditions de maturation natuelle Ce procédé assure une hygiène totale et une qualité du produit avec un amélioration de la plasticité. Grâce à ce mode de préparation, le produit conserve son caractère naturel et original tout en répondant aux exigences d’un contrôle qualité.

Il faut 8 étapes pour obtenir la péloïde TERDAX :

Etape 1 : récolte du limon

- récolte du limon de l’Adour, pendant l’été, dans les prairies humides inondables de Saubagnac et de Dax. Le limon se trouve dans les alluvions entre 2 et 8 mètres de profondeur. On extrait 3000 tonnes chaque année. Le limon est stocké sous l’eau à l’abri de l’air à proximité du lieu d’extraction. En fonction des besoins, il est amené chaque semaine au centre de production.

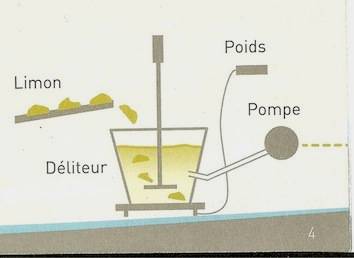

Étape 2 : préparation de la pâte

- préparation de la pâte à l’eau minérale grâce à un déliteur qui broie le limon au contact de l’eau minérale. On obtient un mélange doux et onctueux composé d’eau 43% et de limon 57%

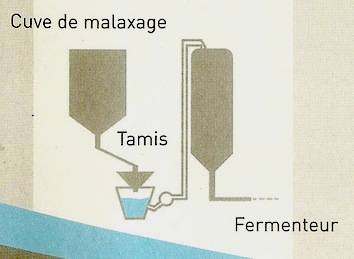

Etape 3 : le tamisage

- le tamisage se fait sur un tamis vibrant équipé d’une toile en acier inoxydable. La maille permet de débarraser le limon de ses particules grossière mour obtenir une pâte lisse.

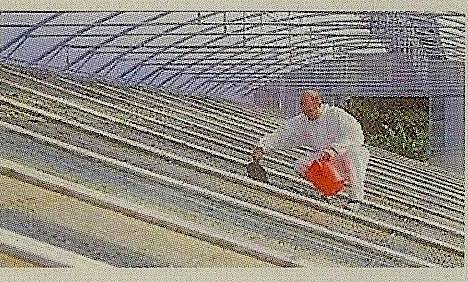

Etape 4 : la culture des algues

- La culture des algues thermales cynobactéries de Dax se fait grâce au ruissellement de l’eau minérale chaude sur des rampes aménagées sous serres. 480 m2 de surface de culture qui permet de récolter – tous les mois - une quantité importante d’algues pour renforcer leur présence dans la compositon du péloide et faire des réserves.

Etape 5 : la culture des bactéries

- ce sont des bactéries du cycle du soufre qui transforment les sulfates de l’eau munérales en sulfures qui donnent à la boue sa couleur foncée et son odeur particulière. Ces bactéries obtenues par fermentation sont incorporées en début de maturation.

Etape 6 : la maturation

- Limon, eau thermale, algues, bactéries maturent dans des cuves fermées de 20000 litres. En optimisant la phase biologique le procédé garantit cette étape essentielle de la préparation. La maturation dure une semaine minimum à 42° . Il faut se rappeler les maturation de 6 à 12 mois !

7° étape : le conditionnement

- Pour une question d’hygiène, la livraison doit être protégée. Le péloïde est conditionné en sacs plastique de 10 kgs (avec n° de lot et date de péremption) et mis dans des bacs bleus pour être livré aux établissements thermaux selon une charte qualitherm.

La photo est un échantillon du Péloïde de Dax reçu lors de la visite de l’usine de productin TREDAX

8° étape : récupération des boues usées

Au départ du curiste, la boue de ses applicatons et sortie du circuit et remise en milieu naturel. Elle n’est jamais réutilisée. Elle servira de support de culture permettant la reconstitution de l’ancienne forêt de chênes.

La Torte - accueil

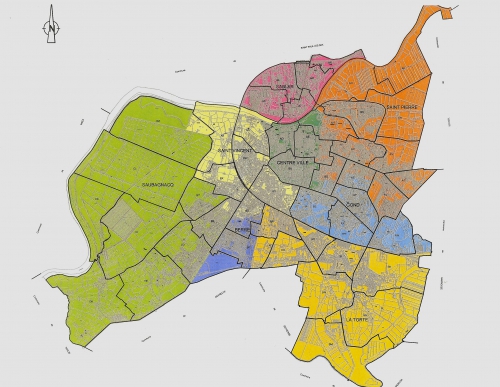

LE QUARTIER DE LA TORTE

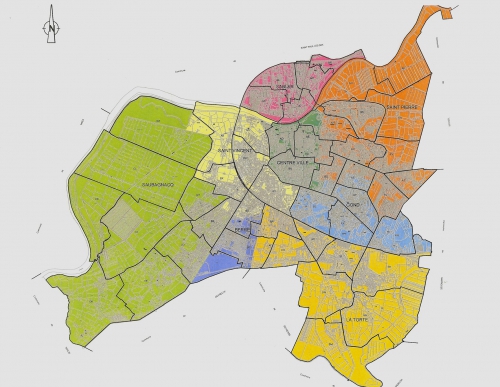

c'est le quartier en jaune sur la carte communiquée par le service de l'urbanisme de la mairie de Dax.

Pour voir en détail, les visites dans le quartier de la Torte à Dax, cliquer sur le lien ci-dessous

http://paulinebessonart.wix.com/dax-la-torte

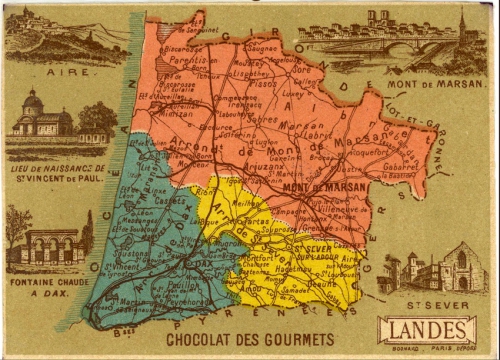

LE DEPARTEMENT DES LANDES : quelques dates

LE DÉPARTEMENT DES LANDES (LAS LANAS en gascon)

Pour comprendre l’histoire de la ville de Dax , il faut la voir dans un ensemble appelé le département des Landes dont cette ville fait partie au sud

Créé le 4 mars 1790, le département des Landes est un territoire administratif de multiples traditions entre la Chalosse agricole, le Béarn, et la forêt plus proche de la Gironde.

Les Landes compte 371 500 personnes au 1er janvier 2008 et d’après l’I.N.S.E.E. en 2030 il pourrait y avoir 480 000 habitants faisant de ce département la 2e meilleure croissance de population de la région Aquitaine (après la Gironde).

Les Landes mal drainées et les moutons

Avant 1789/1850 - À l'orée de l’époque contemporaine, le département était en partie couvert de landes mal drainées (sur environ 60 % à 70 % de l'espace) landes qui lui ont paradoxalement donné son nom, alors que la frange sud était constituée de coteaux aux sols riches, cultivés et boisés. Cette lande était entretenue par écobuage afin de pourvoir en nourriture les grands troupeaux de moutons (entre 900 000 et 1 million de bêtes en 1850 surveillés des bergers montés sur échasses ; l'usage de ces dernières permettait d'accomplir plus facilement de grandes distances :15 à 20 kilomètres par jour), tout en surveillant le troupeau, du fait d'une quasi absence de relief. Avant la loi du 18 juin 1857 dite Loi d'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne, le régime agro-pastoral est généralisé : il puise sa force dans le libre usage des communaux majoritaires. (Ce sont les biens fonciers, le plus souvent forêts et pâturages, que les habitants d'une localité exploitent en commun. C'est une forme de copropriété communale).

Puis la systématisation des plantations de pins (exploités pour leur résine et bois), accompagnée de la vente des communaux durant la deuxième moitié du XIX° siècle a complètement modifié le paysage et l'économie des deux tiers du département, tout en contribuant à son enrichissement rapide. (Wikipedia-les Landes)

le reboisement par les pins et l’assainissement des marais

19-6-1857 - Il faut savoir que Napoléon III aime le département des Landes. Aussi, c’est lui qui par la loi impériale du 19 juin 1857 impose le reboisement et l’assainissement du marais landais. L’empereur aime tellement ce département qu’il y laisse un fils naturel légitimé, le comte d’Orx dont une partie de la descendance vit toujours dans les Landes. L’empereur achète un domaine de 8000 hectares de terres incultes dans la Grande Lande qu’il baptise Solférino pour en faire une terre d’expérience (pour en savoir plus http://fr.wikipedia.org/wiki/Solférino_(Landes). Il place à la tête de son domaine, Henri Crouzet, Ingénieur du service des ponts et chaussées pour l'arrondissement de Dax ayant une parfaite connaissance du terrain et des drainages et l’inspirateur de la loi de 1857. Il créé des routes agricoles, impose des cultures nouvelles et assèche le marais d’Orx, aujourd’hui devenu une magnifique réserve naturelle (pour en savoir plus voir le site internet www.reserve-naturelle-marais-orx.fr)

1850-1900 - Si la loi de 1857 est à l’origine de ce qui sera un siècle plus tard le plus grand massif forestier d’Europe, elle accélère le déclin des bergers et des troupeaux de moutons qui de 527 OOO bêtes en 1862 passent à 298 000 en 1890. En 1880, 800 000 hectares sont boisés de pins maritimes et l’économie locale se tourne entièrement vers cette production qui donne des poteaux de mines au Pays de Galles en échange du charbon pour les forges du Boucau. Autour de cette industrie, toute une chaîne de métiers et d’usines s’installent si bien qu’autour de 1850-1900 chaque ville possède sa scierie fournissant bois de charpente et planches. Mais le revenu le plus important est procuré par la récolte de la gemme qui occupe une grande partie des résiniers. Ils pratiquent une entaille dans l’arbre permettant à la résine de s’écouler dans un petit pot qui, une fois plein, est versé dans une barrique. La résine se vend bien, très bien même et procure d’excellents revenus aux propriétaires de pins, issus de la petite bourgeoisie rurale. Mais les résiniers et les agriculteurs sont régis par le même code rural. Dans bien des cas, ils ont la misère en commun pour ces métiers difficiles (la vie d’autrefois dans les landes – J.F. Ratonnat)

La forêt des Landes est la plus grande forêt de France. Elle couvrait environ 67 % du département avant tempête Klaus en janvier 2009, dans sa partie nord, et couvre également une grande partie de Gironde et du Lot-et-Garonne. Mais la forêt des Landes n'occupe pas toute la superficie. Au sud du département, au-delà de l’Adour, se trouve la Chalosse, pays plus vallonné et verdoyant, terre agricole partagée entre les élevages de bœufs et de canards et la culture du maïs, ainsi que le vignoble du Tursan à l'Est. (Wikipedia-Les Landes)

Une terre agricole

Mais les Landes ne sont pas qu’une terre de marécages et de forêts. C’est aussi une terre agricole.

1850 – c’est la dernière famine que connaissent les Landes. A cette époque en Chalosse, le rendement du blé à l'hectare est de 10 quintaux alors que la densité de la population est la plus élevée du département. Rien d'étonnant à cela : «Les Landais travaillent de manière empirique, regardant l' agriculture comme une suite d'opérations fatalement soumises aux influences de la lune. Quelques progrès apparaissent 20 ans plus tard quand l'araire en bois cède du terrain à la charrue en fer qui augmente le rendement des labours de près de 20%. Mais il faut attendre 1900 et l'arrivée de la Brabant, excellent instrument de travail nécessitant un attelage d'une ou plusieurs paires de boeufs, pour voir une réelle amélioration. La main-d'oeuvre agricole se compose à plus de 70% de métayers dont les conditions de bail sont insupportables en Chalosse où le propriétaire prélève la moitie des récoltes. Autant dire que le paysan ne mange pas du pain blanc tous les jours, mais plutôt un mélange de maïs et de froment.

1905-1908 - … les socialistes landais se lancent dans une campagne de critique du métayage, s'élevant contre les propriétaires terriens possédant parfois dix métairies qui imposent des contrats draconiens, des journées de travail gratuit comparable à la corvée royale, et des redevances en tous genre, dont la dime, encore perçue en 1914 à Roquefort. Car malgré la loi de 16 juillet 1889 du code rural, les disparités restent grandes entre la zone de Chalosse où les règles remontent à l'époque thermidorienne, et la zone forestière, moins accablée…

Un bail signé Ie 21 janvier 1900 à Luxey, commune de la Haute-Lande, donne une idée précise des obligations du métayer qui : «...s'engage à occuper un troupeau de moutons à partir du 31 mai de la présente année. Il s'engage aussi à prendre un attelage de juments poulinières pour faire les travaux de labourage et autres nécessaires sur la propriété. Les voyages qu'il fera avec cet attelage pour ce qui concerne les réparations des bâtiments de cette métairie seront gratuits. II devra en outre porter la récolte au grenier du Gauchey gratuitement aussi. II s'engage à donner une paire de poulets en été, trois douzaines d'oeufs et trois paires de chapons le premier de l'an, il partagera la récolte d'été par moitié et celle d'automne par tiers sans exception. II fournira en outre des légumes qu'il récoltera aux jardins. Il filera deux livres de filasse par femme, il enverra une femme laver la lessive lorsqu'il en sera requis. II ira également aider à faucher les prairies du Gauchey quand on le lui demandera. Il aidera aussi a incinérer les landes sans rétributions quand il sera requis. II recevra pourla garde du troupeau 6 hectolitres de seigle, ... 30 F en argent, 6 livres de laine et en outre 4 vieilles brebis et un agneau pour la Saint Jean. Pour la paille, il donnera un fagot par neuvaine, le reste servira a faire la litière aux parcs à moutons. S'il en vend, Ie prix sera partagé à moitié. » Ce « bon maitre » paye quand même les impôts sur les portes et fenêtres, l'assurance des bâtiments contre les incendies, donne le sulfate pour la vigne et le bois de chauffage aux métayers, recensés 19 952 en 1912, soit la plus forte concentration de France.

L'agriculture landaise est en retard sur l'agriculture nationale. Les engrais chimiques sont encore peu employés au début du siècle (2 000 hectares fertilisés sur les 26000 cultivés) malgré les efforts des Pouvoirs Publics qui, par l'intermédiaire des écoles, tentent d'en imposer l'usage. Les moissons se pratiquent à la faucille jusqu'en 1910, époque ou arrivent les premières faucheuses.

Apres avoir coupe Ie blé, le paysan confectionne des gerbes de 30 a 35 kg qu'il maintient avec de la paille de seigle ou un lien fabriqué avec des joncs et autres tiges récoltées en juin, puis séchées et tressées avec un tourniquet. Vient le moment du battage pratique au fléau, avant de l'être par des machines à battre actionnées par des boeufs tournant sur un manège. Felix Arnaudin, dans son livre "Choses de l'ancienne Lande", raconte cette opération ... «labeur effrayant qui confondait l’étranger pour l’extraordinaire résistance dont Ie maigre landais y faisait preuve ... Huit, dix grands jours pleins, quinze au besoin passées dans un bain de sueur à manier le pesant fléau «haut comme l'homme », l'eau vinaigrée pour tout breuvage, sans autre abri pour sa tête que l'étroit bérêt de laine contre Ie ciel en feu.»

1890 – c’est l’incontestable avancée quand arrive la batteuse actionnée par une locomobile puis par le moteur d’un tracteur. (lire de la page 39 à la page 67, la très vivante description dans le livre « La vie d’autrefois dans les Landes »de J.F. Ratonnat) : du battage du blé à la machine, du travail du paysan en hiver, de l’organisation de l’habitat appelé « l’airial, de la vigne (entre les attaques de l’oïdium, le phylloxéra et la concurrence des vins du Languedoc), des animaux si nécessaires (bœufs, mules, chevaux), des foires (où tous se rencontrent pour vendre leurs produits et acheter ce qu’ils ont besoin ; (à Dax le marché aux chevaux se tient le samedi précédant le premier lundi de novembre au quartier du Sablar.), de la chasse qui fait partie de la vie du paysan et du propriétaire, du vêtement qui reste jusqu’au XX° siècle un repère social qui différencie les conditions, la culture et les âges

Petites industries et progrès industriel

Le département des Landes n’est pas l’un des plus industriel de France de par la faiblesse de son sous-sol. C’est autour de la forêt que s’organise l’industrie, c’est pour le travail du bois et pour l’agriculture que les constructeurs landais travaillent. J.F. Ratonnat (p. 69 à 84) détaille comment le bois, la résine, le charbon de bois font tourner une foule d’industries: hauts fourneaux, forges, scieries installées dans les villages ou ambulantes, fabrique de liège, carrières pour extraire le calcaire, verreries, tuileries, poteries, traitement de la résine. En Chalosse, François Ratonnat détaille les activités industrielles qui sont orientées vers les produits résineux, les cuirs, la fabrication de chandelles et les tonnelleries, les faïenceries, les gravières, les armureries et coutelleries, les tissages, la saboterie, la vannerie, la laiterie et beurrerie…

Le travail des enfants et des femmes

A la fin du XIXe siècle, les enfants travaillent pour la plupart dès leur sortie de l'école, à 12 ans, quand ce n'est pas plus tôt pour certains. Toutefois, les Pouvoirs Publics, par l'intermédiaire des Préfets, réglementent leur présence dans les usines et les ateliers. Edouard Ferre, préfet des Landes, signe celui-ci en novembre 1899: «Les enfants de I'un et I'autre des deux sexes âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à aucun travail effectif de plus de 10h par jour. Les jeunes ouvrières et ouvriers de 16 à18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 60h par semaine, sans que le travail journalier ne puisse excéder 11h. »

L'artisanat et les petits métiers sont à peu près les mêmes à la ville et à la campagne. ...Les lavandières, qu'elles se rendent au lavoir ou à la rivière ont de l'ouvrage tous les jours, fourni par différentes familles chez qui les chemises et Ie linge de corps doivent être propres. La grande lessive des draps se fait une fois par trimestre, pendant deux journées de suite car il faut faire bouillir Ie linge avec de la cendre puis le nettoyer au savon de Marseille à grands coups de battoir dans l' eau claire. Au début du siècle, une lavandière gagne 9 sous par jour et emporte, souvent, son repas de midi qu'elle prend sur place. La brodeuse, la couturière, la domestique, la nourrice, la repasseuse, la porteuse d'eau, la marchande d'allumettes...Sont d'autres emplois des femmes du peuple. Les hommes travaillent à des tâches plus dures, ils sont maçons, menuisiers, sandaliers, tonneliers, vanniers. En Chalosse, ils fabriquent leurs paniers avec des lattes de châtaigniers depuis près de deux siècles. lIs sont aussi maréchaux-ferrants, cerclant de fer les roues des voitures qui roulent sur les pavés, ils ferrent les chevaux et les boeufs dont ils sont parfois un peu les vétérinaires. A cela il faut ajouter les commerçants, marchands de grains, minotiers, épiciers, tailleurs, selliers, cafetiers, marchands de cycles ... (La vie d’autrefois dans les Landes – J.F. Ratonnat)

la plupart des photos sont extraites du livre de Jean François Ratonnat "la vie d'autrefois dans les Landes"

Pour une histoire plus contemporaine du département des Landes, voir :

LES 430 RUES DE DAX

LISTE DES 422 RUES DE DAX

cliquez sur la carte pour l'agrandir

Comment et par qui les rues sont-elles nommées ?

cf la page " nouveaux noms de rues : propositions"

liste des rues selon le plan 2017 de la ville de Dax

Abeilles (rue des) Gond - Acacias (rue des) Berre - Ader (rue C.) Berre - Aerodrome (av. de I') Berre - Aiglon (rue de I') Sablar –

Ailes (rue des) Berre - Airial (rue de l’) Saint-Pierre - Alizees (rue des) Berre - Alouettes (rue des) Berre- Aragon (rue Louis)

Saubagnacq - Archers (rue des) centre ville – Arenes (Pont des) Saint Pierre – Argoubet (route) Saint Pierre - Arnaudin (rue F.)

Saint Pierre - Artificiers (rue des) la Torte - Artisans (rue des) Sablar – Aspremont (rue d') Le Gond/La Torte – Ateliers (rue des)

Saint Pierre - Augusta (cours J.) centre ville – Aulan (rue d') Saint Vincent - Auriol (rue Jacqueline) Berre - Aviation

(place de l') Berre - Aygue Rouye (rue d') – Saint Pierre

Baffert (rue) Saint Vincent.- Bagatelle (rue de) Saint Vincent - Baignots (allee des) Saubagnacq - Baignots (promenade des) Saubagnacq - Balcon de l'Adour (le) centre ville - Ballande (rue) Saint Vincent - Barate (rue) Saubagnacc/Berlion - Barnabites (rue des) centre ville - Barranx (rue S.) Saint Vincent - Barsacq Mongis (rue J.) Saint Pierre - Barthes (rue des) Saubagnac/Berlion - Barthou (rue L.) centre ville - Bascat (rue du) Saint Vincent - Bastiat (avenue Jules) Sablar - Bastiat (rue Frederic) Berre - Bataillon de chasseurs (quai du 28ème) Saint Pierre - Bateliers (imp. des) Sablar - Bayle (chemin du) Le Gond - Béarn (Square du) Saint Pierre - Beausoleil (rue de) La Torte - Bel Air (rue) Saint Vincent - Bellevue (rue) Saint Vincent - Benedit (rue du) La Torte - Benoit (rue P.) Saint Pierre - Berdot (rue) Centre ville - Bernadet (rue Charles) Gond - Bernede (rue F) Saint Pierre - Bertranotte (rue) Saint Vincent - Biaou (Imp. du) Saubagnacq - Biarritz (rue de) Gond - Bir Hakeim (rue) Saubagnacq/Berlion - Bizet (rue G) Saint Pierre - Blanc (rue Louis) La Torte - Bleriot (rue) Berre - Bleuets (rue des) La Torte - Boileau (rue) La Torte - Bois (imp.du du Bois) Saubagnacq – Bois (promenade du) Saubagnacq - Bois de Boulogne (allee du) Saubagnacq - Bonnat (rue Leon) Gond - Borda (rue de) Centre ville - Bordes (place Ch.) Centre ville - Bosquet (imp. du) Gond - Boucher (rue H.) Berre - Boulogne (digue de) Saubagnacq - Boulogne (levee de) - Bournazel (rue) Le Gond - Boutons d'Or (rue des) La Torte - Bouvet (place C) centre ville - Bouvet (imp. C) centre ville - Bouvreuils (imp. des) Gond - Boyau (avenue M.) Saint Vincent - Brassens (rue G.) Saint Pierre- Bremontier (rue) Gond - Brostra (rue) Saint Vincent – Broy de haut (Z.L de) Le Gond - Bruands (imp. des) Le Gond - Bruyeres (rue des) Saubagnacq - Buffon (rue) Sablar

Calcos (imp.) Sablar - Camelias (allee des) berre - Camus (Bd Albert) St Pierre - Canarin (route de) La Torte - Canaris (imp. des) Le Gond - Cap Dou Poun (rue) Sablar - Carmes (rue des) Centre ville - Carmes (place des) Centre ville - Carnot (bd.) - Saint Vincent - Castors (rue des) Saubagnacq/Berlion - Cathedrale (place de la) Centre ville - Cavaliers (imp. des) Saubagnacq - Cazade (rue) centre ville - Cedres (rue des) le gond - Cendrillon (allee) Berre - Césaire (rue rue Aimé) Saubagnacq - Chalosse (place de la) Saint Pierre - Chambrelent (rue) Le Gond - Chanteclair (rue) Sablar - Chanzy (rue) Saint Vincent - Chapelle St-Martin (rue de la) - Charmilles (rue des) Saint Vincent - Chasseurs (route des) La Torte - Chateau d'Eau (rue du) Saubagnacq - Chaulet (rue Georges) Sablar - Chaumiere (rue de la) Saint Vincent - Chedid (rue Andrée) Saubagnacq - Chenes (rue des) La Torte - Cigales (rue des) Le Gond - Cite du Gond (rue de la) Le Gond - Cites (rue des) la Torte - Clemenceau (avenue G) Saint Pierre - Clos st-Vincent (imp.) Saint Vincent - Colbert (rue) Saint Vincent - Colibris (rue des) Saint Pierre - College (Bd. du) Saint Vincent - Commandant-d'Olce (rue) La Torte - Coquelicots (rue des) La Torte - Coran (rue J.) Saint Pierre - Cordon Bleu (rue du) Centre ville - Corneille (rue) Saubagnacq - Costes & Bellonte (imp.) Berre - Course (place de la) centre ville - Coustaou (levée du) Saubagnacq- Croix Blanche (rue de la) Saint Pierre - Croix du Sud (imp. de la) Saubagnacq - Curie (rue P.) Saint Pierre - Cuyes (bd. de) Saint Vincent - Cyclamens (rue des) Saint Pierre/Le gond

Dame de Brassempouy (rue de la) Saint Pierre - Darcet (bd.) Le Gond - Darque (rue J.) Le Gond - de Gaulle (Esplanade Gal de) Centre Ville - Denain (rue du GaL) Berre - Denis (rue) Saint Pierre - Denis (parc Théodore) Saint Pierre - Déportés (allee des) Saubagnacq - Despax. (rue E.) Saint Vincent - Despax (rue G.) Saint Pierre - Despiau (rue Ch.) Saint Vincent - Dominicaines (rue des) Saint Vincent - Doumer (avenue P.) Saint Vincent - Ducos (place R..) centre ville - Dumas (rue A.) Berre - Dumont (rue R.) Saubagnacq/Berlion - Dupouy (rue G) Saint Pierre

Ecoles (rue des) Saint Vincent - Ecureuils (rue des) Le Gond - Edison (rue) Saubagnacq - Eole (rue) Saint Vincent - Epargne (rue de I') Saint Pierre - Erables (rue des) La Torte - Estey (rue de I') Saint Pierre - Eveche (rue de I') Centre ville – Eyrose (rue d’) centre ville

Fables (imp. des) La Torte - Faisan d'Or (imp.) Berre - Fargues (rue M.) Saint Vincent - Faures (rue des) Centre Ville - Fauvettes (rue des) Le Gond - Ferté (rue de la) Le Gond - Fleurs (rue des) Saint Vincent - Fontaine Chaude (rue de la) Centre ville - Fontaine Chaude (place de la) Centre ville - Fontaine (rue Jean de la) La Torte – forceries (bd des) Saubagnacq - Forces Françaises libérées (rue des) La Torte - Forêt (imp. de la) Saubagnacq/Berlion - Foucault (rue Charle de) Le Gond - Fournadet (rue) Saint Pierre - Frênes (rue des.) Sablar - Fresnay (rue P.) Saint Pierre - Fusillés (rue des) Centre ville

Gallieni (cours) Centre ville - Gambetta (imp.) Saint Pierre - Gambetta (rue) Saint Pierre – Gardilane (rue E.) Saubagnacq/Berlion - Gare (Avenue de la) Sablar - Gascogne (rue de) Saint Pierre - Gazelles (place des) Berre - Genêts (rue des) La Torte - Gischia (rue L) Saint Pierre - Glycines (rue des) Berre - Gond (Place du) Le Gond - Grand Parc (rue de) La Torte - Grand Biaou (rue du) - Grand Piton (rue et place du) Saubagnacq - grand Pré (rue du) Le Gond - Grateloup (imp.) Centre ville - Gravieres (chemin) La Torte - Grillons (rue des) Le Gond - Grives (rue des) Saint Pierre – Guichemerre (rue A.) Saint Pierre - Guynemer (rue) Berre

Halle (rue de la) Centre ville - Hautes Rives (rue des ) Saubagnacq - Hauts de Saubagnacq (avenue des) Saubagnacq - Herré (rue du) Saint Vincent - Hire (rue de la) Saint Vincent - Hiton (imp. du) Saubagnacq - Hopital (rue de I') Saint Vincent - Hughes (rue) Le Gond

Ifs (rue des) Le Gond - Industrie (rue de I') La Torte

Jardinier (imp.) Saint Vincent - Jardins (rue des) Saint Pierre- Joffre (cours Mal.) Saint Pierre - Joffre (imp. Mal.) Saint Pierre - Joffre (place Mal.) Saint Pierre - Jogan (rue) Saint Vincent - Jonquilles (rue des ) sablar - Jouandin (levée de) Saubagnacq - Jouandin (rue de) Saubagnacq

Koenig (rue du Gal.) Saubagnacq/Berlion

Labadie (rue) Saint Vincent - Labrouquère (rue des Frères) Saint Pierre - Laennec (rue) Saint Pierre - Lafitte (imp.) Sablar - Lafitte (rue Pascal) La Torte - Lahargou (rue Paul) La Torte/Berre - Laïcité (rue de la) Centre ville - Lamaignere (Imp) Sablar - Lamartine (rue) Saint Pierre - Landes (rue des) St Vincent - Lanot (route du) saubagnacq - Larrieu (rue G.) Saint Pierre - Lartigau (rue 0.) Saint Pierre - Lasaosa (bd. P.) Saint Pierre - Lasserre (rue J.) Berre - Latecoere (rue) Berre - Lattre de Tassigny (rue Mal) Saubagnacs/Berlion - Laulanné (imp) Sablar - Laurens (rue Joseph de) La torte - Lauriers (rue des) Saint Pierre - Lazaristes (rue des) Saint Vincent - Lebas (rue et imp.) Saint Vincent - Le bon (rue J.) Saint Vincent - Leclerc (imp.) Saubagnacq/Berlion - Leclerc (rue du Gal.) Saubagnacq/Berlion - Lesparre (bd. L.) Le Gond - Levannier (rue) Saint Vincent - Libération de Dax (Rue de la) La Torte - Licaou (chemin de) La Torte - Lilas (rue des) Saubagnacq/berlion - Liot (imp. du) La Torte - Lizal (rue) Saint Vincent - Logrono (avenue de) Saint Pierre - Lorca (rue F. Garcia) Saubagnacq - Lorrin (bd. Claude) Le Gond/Saint Pierre - Loucheur (bd.) Le Gond

Machado (rue Antonio) Saubagnacq - Mail (allée du) Saubagnacq - Maisonnave (levée de) Saubagnacq - Mal. Foch (cours) centre ville - Malraux (rue A,) le gond - Mancamp (rue de) Saint Vincent - Maraichers (rue des) Saint Pierre - Marguerites (rue des) La Torte - Marine (rue de la) centre ville - Marne (rue de la) Saint Pierre - Mathieu (rue Clément) Saint Pierre - Mauriac (rue F) Saint Pierre - Mauvoisin (rue du Dr F) Saint Pierre - Maysonnave (rue de) Torte - Merles (imp. des) Saint Pierre - Mermoz (rue J.) Berre - Mermoz (Imp. J) Berre - Midi (rue du) Torte - Milles-Lacroix (avenue E) Saint Vincent - Mimosas (rue des) Saubagnacq berlion - Mines de Potasse (rue des) Gond - Mineurs (passage des) Gond - Mirailh (rue du) Centre Ville - Mirailh (place du) Centre ville - Mistral (rue F,) Saint Vincent - Molia (rue M. et R.) Sablar - Moliere (rue) Saubagnacq - Monod (rue Th.) Saubagnacq - Montfort (route de) Saint Pierre - Moras (square Max) centre ville - Morancy (rue) centre ville - Moulin (rue Jean) Saint Pierre – Musset (rue A.) Saint Vincent

Nansouty (rue du Gal) Saint Vincent - Narcisses (rue des) sablar - Navarre (rue J.) Berre - Nerval (rue Gerard de) Saubagnacq - Neuve (rue) Centre Ville - Noisetiers (imp, des) Torte - Nungesser & Coli (avenue) Berre

Oeillets (rond point) Sablar - Oies (place aux) Sablar - Oiseaux (rue des) Gond - Olce (rue du Cdt) Torte - Ormes (imp. des) le gond - Orthez (route d') Saint Pierre - Oudot (rue Roland) – Saint Pierre

Pagnol (rue Marcel) Saint Pierre - Palais (rue du) Centre Ville - Palissy (rue B.) Sablar - Pampara (allée) Sablar - Parc (avenue du) Saubagnacq - Parc de Mantes (avenue du) Saubagnacq – Parc de Mantes (imp.) Saubagnacq - Parcelle (route de la) Torte - Paré (rue A.) Saint Pierre - Pasteur (cours) Centre Ville - Pébaste (imp.) Saubagnacq - Pébaste (rue) Saubagnacq - Pécastaingt (rue du Dr) Saint Vincent - Pégourgue (rue de) Saubagnacq - Pelles (chemin des) Saubagnacq - Pénitents (rue des) Centre Ville - Pépiniere (rue de la) Saint Pierre - Perboyre (rue du Pere) Saint Vincent - Perle (rue de la) Berre - Peupliers (rue des) Sablar - Peyrouton (rue de) Gond - Phalènes (rue des) Sablar - Philippe (rue G.) Saint Pierre - Phoebus (rue G.) Saint Pierre - Pigeons (place 3) Saint Vincent - Pinède (rue de la) Gond - Pins (rue des) Gond - Plaçots (rue des) Saint Pierre - Plan (route du) Gond - Planté (avenue F.) Gond - Plateau (route du) Torte - Pomade (imp.) Saint Pierre - Poudrette (rue de la) Saubagnacq - Pouy (rue du) Saint Vincent - Poy (rue Hector du) Torte - Poyusan (bd. de) Saint Vincent - Prairies (rue des) Sablar - Près (imp. des) Berre - Présidial (place) Centre Ville - Pribat (rue du) Saint Vincent - Primeurs (imp. des) Saint Pierre - Primevères (allee des) Berre - Prunetti (rue Pierre) Gond - Prunus (rue des) Torte - Puyau (rue F) Saint Vincent - Pyrénées (rue des) Gond

Quillier (rue du) Saint Pierre

Racine (rue) Torte - Rameau (rue J.) Saint Vincent - Ramonbordes (rue) Saint Vincent - Ravel (rue M.) Saint Pierre - Reclus (rue E.) Saubagnacq - Remparts (prom. des) Centre Ville - République (avenue de la) Saint Vincent - Résistants (rue des) Torte - Roches (route des) Saubagnacq - Roitelets (imp. des) Gond - Roland-Garros (bd.) Berre - Roses (rue des) Saubagnacq - Rosiers (rue des) saubagnacq - Rossignols (imp des) Saint Pierre - Rostand (rue Ed.) Sablar - Rousseau (rue J.-J.) Gond

Sablar (avenue du) Sablar - Sablière (rue de la) Berre - Saint-Eutrope (rue) Saint Vincent - Saint-Exupéry (rue) Berre - Saint-Pandélon (route de) Torte - Saint-Pierre (rue) Centre ville - Saint-Pierre (place) Saint Pierre - Saint-Pierre (bd) Saint Pierre - Saint-Vincent-de-Paul (av.) Sablar – Saint-Vincent-de-Paul (imp.) Sablar - Saint-Vincent (rue) Centre ville - Saint Vincent (place) Saint Vincent - Sainte Ursule (rue) Centre Ville - Salines (rue) le gond - Salines (place des) le gond - Salles (rue I.) La Torte - Sanche ( rue G.) Gond - Sand (rue G.) Saubagnacq - Sarrat (bd du ) Gond - Saubagnacq (route) Saubagnacq - Saules (rue des) - Saint Vincent - Schumann (rue R.) - Saint Pierre - Sel Gemme (rue du) Saubagnacq - Serres (place H.) -Saint Vincent - Serres (rue Dr Aparisi) Saint Vincent - Serres (rue des) Saint Pierre - Serres (imp. des) Saint Pierre - Sintas (bd. H.) Saint Vincent - Sintas (imp. H.) Saint Vincent - Source (rue de la) Saint Pierre - Sourgen (rue J.R.) Saint Pierre - Sports (bd. des) Saint Pierre - Stiron (imp.) Saubagnacq - Sully (rue) Centre Ville - (34 rues)

Talamon (route de) Saubagnacq - Tannerie (rue de la) Sablar - Taulade (allée de) Berre - Tercis (route de) Saubagnacq - Thiers (place) Centre ville - Thomazo (rue des Lt) Saint Vincent - Thore (rue) Saint Vincent - Tonneliers (imp.) Sablar - Toro (rue de) Centre ville - Torte (route de la) Torte - Tournesols (rue des) Torte - Tresaugue (rue) Saint Vincent - Treuilh (rue du) Saint Vincent - Triolet (impasse Elsa) Saubagnacq - Tuc d'Eauze (rue du) Saint Vincent - Tuc d'Eauze (imp. ) Saint Vincent - Tuileries (avenue) Sablar - Tulipes (rue des) Sablar - Turgot (rue de) Gond

- Utrillo (imp.) Saint Pierre - Utrillo (Rue M.) Saint Pierre

- Védrines (Rue) Berre - Verdun (cours de) Centre Ville - Vergnes (rue des) Sablar - Verlaine (rue) Saint Pierre - Verne (rue Jules) Saint Pierre - Victor-Hugo (avenue) Gond - Vigny (rue Alfred de) Torte - Violettes (rue) Saubagnacq - Voltaire (rue) Gond - (

Wlerick (rue) Saint Vincent

Xaintrailles (rue) Saint Vincent

Yves-du-Manoir (bd.) Saint Pierre - Yzosse Saint Pierre (vieille route)

Vous voulez communiquer un bon plan de visite à pied de DAX ?

Vous voulez connaître un bon plan de visite à pied ?

Vous voulez faire publier une belle photo personnelle de Dax ?

Il vous suffit de prendre contact par mail ou par téléphone

pour une rencontre afin d'échanger les bons plans

Apportez un plan de Dax

mail : pauline.bessonart@orange.fr téléphone : 05.58.56.90.05 / 06.71.67.82.03

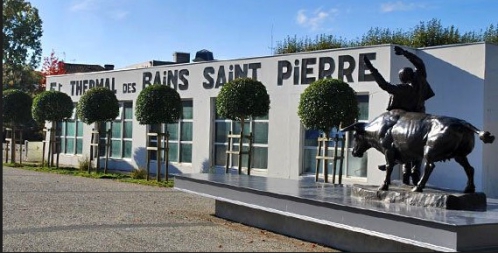

LES BAINS SAINT PIERRE à DAX 1854 - 2016

160 ans d'histoire familiale au service de la santé et du bien-être.

Après une promenade sur la digue, Ie long de l'Adour et autour du Lac de l'Estey,

un autre espace est à visiter qu'il faut aller "dénicher"

près du parc Théodore Denis et des Arênes.

C'est un bâtiment blanc, dans un parc boisé, au pied des remparts et en contrebas du boulevard Saint Pierre, situé dans ce qui était autrefois les fossés de Saint Pierre.

Ce sont les BAINS SAINT PIERRE,

dont vous trouverez les informations sur le site ci-dessous

http://paulinebessonart.wix.com/bainssaintpierre-dax

ou

https://www.facebook.com/bains.saint.pierre.dax

les maires de 1189 à 1700

Les maires de Dax : accueil

L’histoire des villes est celle de ses habitants mais aussi celle de ses maires et des conseils municipaux qui les façonnent selon les époques et les circonstances.

A travers la connaissance de Dax par ses rues, vous trouverez quelques circuits de promenades à pied, basés sur les réalisations de quelques uns de ses maires successifs.

Vos visites à pied prendront alors corps et couleurs avec la vie des dacquoises et des dacquois selon les époques à travers leurs maires.

La mairie de Dax est l’une des plus ancienne de France. Elle date de 1189.

Le premier maire (ou Capdel) de Dax s'appelait Pierre de Saint-Paul et, après lui, 148 maires se sont succédé, sans aucune interruption.

les maires des années 1700