Raphaël MILLIES-LACROIX 4-12-1850 / 12-10-1941

Ces circuits ont été inspirés par la brochure écrite par Raphaël MILLIES-LACROIX en 1933 intitulée "la petite histoire de Dax"

Ces circuits dans les rues de Dax se sont aussi largement enrichis à la lecture de l'excellent livre d'Hubert Delpont "Dax et les Milliès-Lacrois, l'aventure Thermale" chez les éditons d'Albret. Hubert Delpont est non seulement un historien mais aussi un conteur et son livre est captivant. Il vous servira de guide pour votre visite des rues de Dax où R. Milliès-Lacroix a mené son action de maire avec le conseil municipal de l'époque. Un index à la fin du livre vous permet de trouver les informations selon le site où vous vous arrêtez.

Ces circuits bénéficient aussi de mes observations lors de mes visites à pied dans Dax. N'oubliez pas de prendre un plan de Dax à l'Office du tourisme pour vous y retrouver dans les rues visitées.

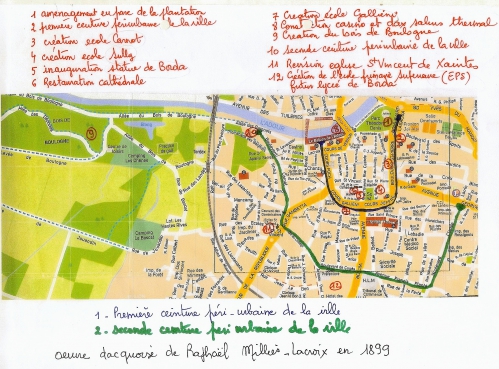

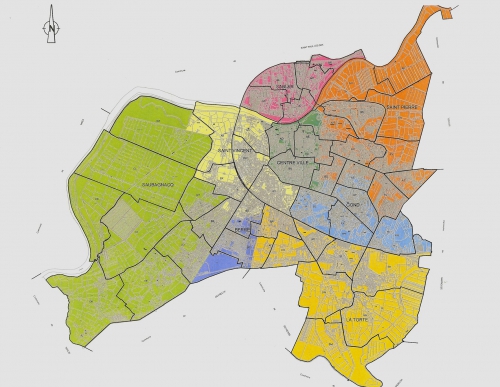

PLAN DES DEUX CIRCUITS "RAPHAÊL MILLIES-LACROIX"

cliquer sur la carte pour l'agrandir

SOMMAIRE

CIRCUIT 1

1 - Départ au bord de l'Adour, côté parc Théodore DENIS OU PARC DES ARÊNES AUTREFOIS PARC DE LA PLANTATION

2 - PREMIERE CEINTURE PERI-URBAINE DE LA VILLE à partir du boulevard Saint Pierre

3 - cours Pasteur : CRÉATION DE L'ECOLE CARNOT

4 - rue Sully : CREATION DE L'ECOLE SULLY

5 - place de la cathédrale : INAUGURATION DE LA STATUE DE BORDA

6 - place de la cathédrale : RESTAURATION DE LA CATHEDRALE

7 - cours Galliéni : CRÉATION DE L'ECOLE GALLIENI

8 - cours Foch : CONSTRUCTION DU CASINO ET DE DAX SALINS THERMAL

9 - allée des Baignots et du Bois de boulogne : CREATION DU BOIS DE BOULOGNE

fin du parcours n° 1

CIRCUIT 2

départ de l'allée du carrefour allée des Baignots/boulevard Carnot

10 - SECONDE CEINTURE PERI-URBAINE DE LA VILLE

11 - place Saint Vincent : EGLISE SAINT VINCENT

12 - avenue Paul Doumer : CREATION DE L'ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE (E.P.S.) futur lycée de Borda

fin du parcours par les rues évoquant des figures renommées de la ville de Dax :

- avenue Francis Planté et boulevard Claude Lorrin

retour au centre ville par l'avenue Georges Clémenceau.

---------------------------------------------------

A la lecture de ce parcours et du livre d'Hubert Delpont, on voit combien Raphaël Milliès-Lacroix, avec son expérience d'homme de terrain et de négociant, a développé la ville dans plusieurs orientations :

- l'instruction et l'éducation laïque en créant plusieurs écoles

- le développement de l'activité thermale et du tourisme

- le soutien de l'esprit de la fête, et en particulier la tauromachie, comme lien entre les citoyens

- la restauration de monuments religieux importants de la ville : la cathédrale et l'eglise Saint Vincent de Xaintes. alors qu'il était anticlérical et qu'il était pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat

Ce qui prouve que son style était "laborieux, impartial et juste" (H.Delpont- Dax et les Milliès-Lacroix" p.55)

---------------------------------------------------

CIRCUIT 1

1 - Départ du bord de l'Adour, côté du Parc Théodore Denis ou parc des Arênes autrefois appelé "parc de la plantation" avec ses grands arbres et les derniers remparts.

Comme l'explique H. Delpont dans son livre (pages 113 -114) ".. La mue de la plantation en ce qui est aujourd'hui Ie Parc Théodore Denis reste comme l'un des plus grands succès de Raphaël. L'idée paraît pour la première fois en novembre 1888 sous la plume d'un rédacteur anonyme qui, imaginant «Dax ville d'eau et station hivernale», rêve de transformer la vaste plaine inondable en amont de la ville entre ses remparts et la rivière, en une longue promenade gazonnée et fleurie. Mais pour y parvenir, il faut l'exhausser de plusieurs mêtres. En 1891, Ie projet vient en discussion a l'occasion du choix de l'emplacement des futures arênes. Le 1er avril 1893, Ie conseil municipal décide que les arênes seront construites à la Plantation, malgre Ie surcout lié à sa surélévation. Mais où trouver les matériaux nécessaires ? Ceux résultant de la démolition du chateau ayant à peine -permis de combler les fossés, certains verraient bien que les 40 000 m3 des derniers remparts servent à l'exhaussement. Mais ils sont classés et on ne peut y toucher. Le maire a son idée. Au cours de la visite de Sadi Carnot en 1891, certains s'étonnent que son premier désiderata envers Ie président de la République soit l'amélioration de la navigation sur l'Adour. Quel rapport avec la Plantation ? Deux ans plus tard, en décembre 1893, il publie un projet d'exhaussemene dans lequel il prévoit d'utiliser 150 000 m3 de sables dragués dans l' Adour pour porter la Plantation à 5,80m au-dessus de l'étiage, Ie dragage de la rivière permettant ainsi de faire d'une pierre deux coups: améliorer la navigation tout en faisant naître Ie parc municipal. Cerise sur Ie gateau, en 1896, Raphaël obtient de I'Etat, à titre tout-à-fait exceptionnel, que ce dernier s'engage à fournir en deux ans une subvention en nature de 110 000 m3 de sables. Limitee à l'abattage des arbres et à la dérivation de I'Estey, la participation de la ville est dérisoire. Le parc est un véritable cadeau de I'Etat. En juin 1899, les terrassements du chantier de la Plantation commencent. Une voie Decauville (chemin de fer à voie étroite) destinée au transport des sables sillonne les 5 hectares entre l' Adour, les remparts et l'ancien lit de I'Estey. On procède même à l'exhaussement du terrain des futures arênes, qui se trouve à cheval sur l'ancien lit. La création de ce parc sera la demière réalisation de Raphaël Milliès-Lacroix.

En passant dans le parc Théodore Denis aujourd'hui, on ne peut manquer de se souvenir de tout le travail qu'il a fallu réaliser pour faire de cet espace insalubre et inondable, un parc de détente et de repos. La parc TH. Denis a été nommé ainsi en 1961. Il porte le nom de celui qui, fils de pharmacien, licencié en droit à Bordeaux en 1881 devint avocat et bâtonnier de l'ordre des avocats de Dax, puis maire de Dax de 1902 à 1908. Il était républicain, ami de jeunesse, soutien puis concurrent politique mais toujours ami de Raphaël Milliès-Lacroix au gré de ce qu'Hubert Delpont appelle 'les joutes communales" et les jeux politiques très animés dans ces époques où l'on n'hésitait pas à se battre en duel quelquefois même pour un mot malheureux mais toujours pour "sauver son honneur" !

2 - PREMIERE CEINTURE PERI-URBAINE de la ville à partir du boulevard Saint Pierre

Cette première ceinture entoure ce qui aujourd'hui est le centre (coeur) de la ville de Dax sur le tracé de la plus grande partie des anciens remparts. Elle commence au boulevard Saint Pierre et se termine au balcon de l'Adour en passant par le cours Galliéni.

Boulevard Saint Pierre nommé en 1935. C'était avant 1935, le cours Albert 1°. Il longe l'ancien tracé des remparts depuis le rond point Paul Lasaosa et des sports, près du parc Théodore Denis et des arènes jusqu'à la place des Salines et la place Saint Pierre (autrefois place Wilson). La place Saint Pierre est ainsi nommée en souvenir de la paroisse dont l'église primitive (Saint Pierre de Vic au V° siècle) et le cimetière occupaient l'emplacement de la place. Elle fut détruite par le comte de Foix en 1296. (Dax au fil des rues - centre généalogique des Landes)

. Au début du boulevard, on peut voir les Bains Saint Pierre, un excellent centre de soins pour les rhumatismes, la phlébologie et la fibromyalgie. voir la page "quartier centre ville - les bains saint pierre, autrefois, aujourd'hui"

sur la place Saint Pierre, tourner à droite en longeant l'espace vert de la place des Salines, passer à droite devant les remparts. Vous arrivez à l'école Carnot

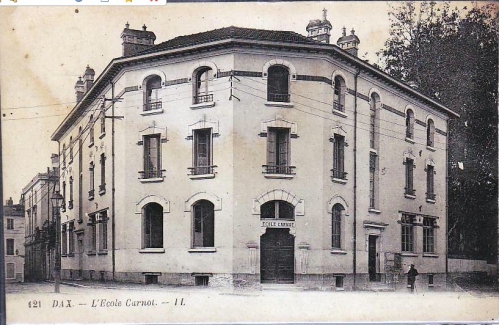

3 - CREATION DE L'ECOLE CARNOT

L'école Carnot aujourd'hui L'école Carnot autrefois dans le bâtiment des religieux de la

congrégation des Barnabites

L'école Carnot est aujourd'hui fermée. C'est ce que dit l'ardoise devant la porte d'entrée où le professeur et les élèves ont été dessinés en trompe-l'oeil. La police municipale a pris le relais des élèves d'autrefois.

Revenir sur la place Saint Pierre, passer devant les Thermes Bérot et entrer dans la rue Louis Barthou où se trouve l'école Sully au n° 2

4 - CREATION DE L'ECOLE SULLY . Comment cela s'est-il fait ?

présentation en cours de construction

Prendre ensuite le cours JOFFRE

- le cours joffre (anciennement Cassourat "plantation de Chênes" était au XIX° siècle un faubourg de la ville.

qui est le maréchal Joffre ? Joseph Jacques Césaire Joffre, né le 12 janvier 1852 à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et mort le 3 janvier 1931 à Paris, était un officier général français pendant la Première Guerre mondiale, artisan de la victoire alliée lors de la bataille de la Marne et de la stabilisation du front nord au début de la guerre. Il a été nommé maréchal de France en 1916.

C'est aussi un des responsables militaires les plus controversés du xxe siècle, notamment en raison de l'emploi de la stratégie militaire de l'«offensive à outrance», extrêmement coûteuse en vies humaines pour des résultats relativement médiocres sur le terrain, notamment lors de labataille des frontières et de la bataille de la Marne. En 1916, il est alors remplacé par le général Nivelle. En 1918, il est élu à l'Académie française. (Wikipedia)

Aller ensuite sur la place de la cathédrale

5 - Vous devriez y trouver LA STATUE DE BORDA. Mais elle a été changé de place, elle a été refaite en pierre et se trouve maintenant sur la place Thiers La première statue de la place de la Cathédrale a été fondue par les allemands pour récupérer le bronze !

Hubert Delpont raconte (p.73,74,75) dans "Dax et les Milliès-Lacroix" comment Raphaël Milliès-Lacroix s'est démené pour aller voir à Paris le sculpteur Aubé, pour négocier le prix de l'oeuvre, pour lancer une souscription et pour faire cadrer le voyage du Président Carnot avec l'inauguration de la statue. Lors de l'enlèvement du voile, Milliès-Lacroix peut s'exclamer : "vous avez bien représenté Borda tel que nous nousl'étions toujours figuré…Debout sur la place publique de la ville où il est né, il va désormais servir d'exemple et d'enseignement aux générations qui arrivent".

6 - RESTAURATION DE LA CATHEDRALE

Dans son livre "Dax et les Milliès-Lacroix", Hubert Delpont nomme Raphaël Milliès-Lacroix comme "un anticlérical… bâtisseur d'églises" Des pages 56 à 58, H. Delpont raconte les travaux de "restauration et d'achèvement complet de la cathédrale. (et de l'Eglise Saint Vincent) Au printemps 1894, le gros oeuvre de la cathédrale est achevé… libérée des baraquements qui l'entouraient, le nouvel éldifice domine désormais le coeur de ville… Le portail gothique, joyau de l'architecture médiévale, classé monument historique sera installé à l'intérieur de la cathédrale en 1896.

l'ancienne cathédrale gothique s'est écroulée en la cathédrale en 1880

1636 et 1644. Reconstruite à partir de 1660, la tour la cathédrale en 1908

de bois à droite sert de clocher la cathédrale en 1960

aller vers le cours Galliéni jusqu'au n° 11 c'est l'école Galliéni

7 - CREATION DE L'ECOLE maternelle GALLIÉNI

présentation en cours de construction

prendre le cours Foch jusqu'au balcon de l'Amour

8 - CONSTRUCTION DU CASINO ET DE DAX SALINS THERMAL

présentation en cours de construction

aller ensuite vers le casino et prendre l'allée des Baignots et l'allée du Bois de Boulogne

9 - CREATION DU BOIS DE BOULOGNE

présentation en cours de construction

fin du parcours 1

CIRCUIT 2

Départ à l'embranchement de l'allée des Baignots et le boulevard Carnot.

10 - SECONDE CEINTURE PERI-URBAINE DE LA VILLE - de l'allée des Baignots au boulevard Claude Lorrin en passant par le boulevard de Cuyès

l'allée des Baignots suit les berges de l'Amour depuis le Balcon del'Adour jusqu'au pont de chemin de fer. C'est l'ancien chemin de Baïonne (Bayonne) , un simple chantier transformé en allée. C'est aussi le nom du plus ancien établissement thermal de Dax (dès le XVIII° siècle) qui se trouvait en dehors des remparts. A la suite de la découverte du péloïde (boue) en 1880, le nombre de curistes s'est accru. On voyait ces curistes - vêtus de peignoirs blancs en laine à capuchon dans les rues de Dax. C'étaient "les Baignots". Un tramway à une cabine permettait de transporter les curistes de l'hôtel des Baignots jusqu'aux bains (Dax au fil des rues - centre généalogique des Landes). Aujourd'hui cet établissement, le plus ancien de Dax, a été fermé a été transformé en appartements Les thermes les plus anciens aujourd'huit sont les "LES BAINS SAINT PIERRE" au pied des remparts.

cf : https://dax-a-pied.blog4ever.com/articles/131-les-bains-saint-pierre-autrefois-et-aujourd-hui

Remonter le boulevard Carnot jusqu'à la place Saint Vincent

le boulevard Carnot , nommé en 1935. C'était le président de la République de 1887 à 1894. Il était assassiné à Lyon par l'anarchiste Caserio. Le 24 mai 1891, il est venu inaugurer à Dax la statue de Jean Charles de Borda et poser la première pierre de l'établissement des Thermes Salins construit à l'initiative du maire R. Milliès-Lacroix (Dax au fil des rues - centre généalogique des Landes).

11 - RENOVATION DE L'EGLISE SAINT VINCENT

présentation en cours de construction

prendre le boulevard du Collège, nommé en 1935. En 1912 dans le couvent des Barnabites, près de la place Saint Pierre, occupé par l'institut Notre Dame au XIXème siècle, s'installe un collège de filles. Le boulevard du collège longe l'espace occupé aujourd'hui par le collège Léonce Dussarat depuis la place Saint Vincent jusqu'à l'avenue Paul Doumer

et l'avenue Paul Doumer jusqu'au n° 7 où se trouve le lycée de Borda. Cette avenue a été nommée en 1935; c'est l'ancienne route de Peyrouton

Joseph Athanase Paul Doumer, né le 22 mars 1857 à Aurillac (Cantal) et assassiné le 7 mai 1932 àParis, est un homme d'État français, figure importante de la IIIe République de par son élection, en1931, à la présidence de la République.

12 - C'est sur cet espace que R.Milliès-Lacroix fit construire L'ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE (E.P.S.) qui deviendra le lycée de Borda

aller vers le boulevard de Cuyès (nommée en 1935) -

Lorsque I'imperatrice Eugenie s'arreta en gare de Dax pour inaugurer la ligne de chemin de fer, Julien Bonnecaze, conseiller municipal, lui offrit un bouquet de fleurs cueillies dans la serre de Peyrouton à Cuyès. La fille de celui- ci épousa Ie député Gustave Loustalot auquel un nom de rue fut attribue en 1935. C'est aujourd'hui Ie boulevard de Cuyès. Cuyès, devenu boulevard, était autrefois un immense dépotoir dans lequel poussaient, au milieu des détritus végétaux, de nombreuses citrouilles ,d'ou ce nom qui en est la traduction gasconne ("champ de citrouilles"). (Dax au fil des rues - centre genealogique des Landes)

prendre ensuite l'avenue Francis Planté (nommée en 1935 - ancienne route du Gond, de l'avenue Victor Hugo au passage à niveau du Gond)

Francis Planté est un grand pianiste, né le 2-3-1839 à Orthez, décédé le 19-12-1934 à Saint Avit.

Il était Ie fils de Pédro Planté et de Léonore Lafitte-Labère. Son père, très musicien, sent en son fils Ie goût de la musique et décide, en septembre 1840, de partir pour Paris afin de pouvoir donner à son fils les meilleurs professeurs. Dès I'age de 4 ans, il suit les cours d'une ancienne élève de Liszt, Mme de Saint-Aubert, qui perçoit très vite les dons exceptionnels chez son tout jeune éiève et sait exiger les efforts nécessaires pour les exploiter au mieux. A sept ans, il se produit pour la première fois en public lors d'une loterie de bienfaisance. Son interprétation de la troisième sonate de Beethoven lui vaut I'attention et I'intérêt de tous. En 1849, admis auditeur au conservatoire de musique et de déclamation, il suit les cours d'Antoine Marmontel. Apres deux années de travail, ii obtient Ie premier prix au concours. Dès I'age de 13 ans, iI donne des concerts de musique de chambre et remporte Ie plus vif succès. C'est Ie nouvel enfant prodige. II continue à travailler et à donner des concerts. Désormais, il fait partie du monde musical parisien, fréquente Ie salon de Mme Erard ou il côtoie Nicolas Rubinstein, Gounod, Wagner, se lie d'amitié avec Rossini et Liszt dont il interprète les oeuvres. En 1861, il participe à Londres aux matinées musicales et se produit chez Ie duc de Westminster. Désormais, commence sa longue carrière de virtuose. II joue dans toutes les capitaies d'Europe et en Russie. Partout, il enthousiasme son public. C'est I'idole du moment. Marmontei disait: «II excelle dans I'art de moduler et nuancer Ie son ». C'est Ie pianiste romantique type, interprète idéal de Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt. Rossini lui écrivait: « Vous possédez ce que I'on ne peut acquérir, I'élégance du sentiment et I'exécution de I'artiste consommé». Ses mains longues et fines possédaient un toucher d'une très grande sensibilité. Il utilisait la pédale en maître, car disait-il, elle donne "le coloris de l'exécution"… (mémoire des Landes - Bernadette Suau)

prendre enfin l'avenue Claude Lorrin (nommée en 1935)

Claude Lorrin est né à Cogny dans le Rhone le 9-11-1813 et décédé à Dax le 25 févier 1888 - Il fut directeur d'entreprise. En faisant des sondages à la recherche de sources thermales, Cl.Lorrin a découvert Ie 22/12/1862 Ie banc de sel gemme qui existait sous la ville de Dax. De simple ouvrier il est devenu directeur de I'exploitation. (mémoire des Landes - Bernadette Suau)

En ayant obtenu la concession, iI commença àI'exploiter puis la cédait àun chimiste anglais qui la revendit ensuite àla Société anonyme des Salines de Dax, dont Victor Claude Lorrin (1843-1913), fils de Claude, en fut Ie directeur. (Dax au fil des rues - cente genealogique des Landes)

Rejoindre le centre ville par l'Avenue Georges Clémenceau

Saint Pierre - accueil

LE QUARTIER DE SAINT PIERRE À DAX

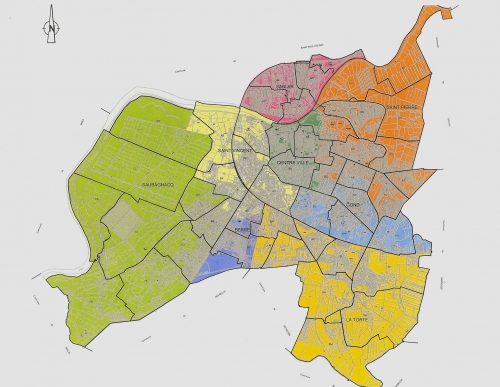

Le quartier Saint Pierre est situé en haut à droite en couleur orange

Plan communiqué par le service de l'urbanisme de la mairie de Dax

Pour visiter ce quartier nous avons délimité 5 circuits de visites

Vous trouverez le détail de ces visites sur le site

http://dax-quartier-saint-pierre.weebly.com

Saint Vincent - accueil

LE QUARTIER SAINT VINCENT

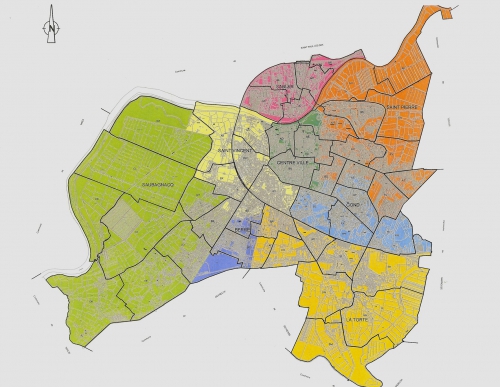

le quartier saint-vincent est en jaune clair sur la carte communiquée par le service de l'urbanisme de la ville de Dax

site en cours de construction

Saubagnacq - accueil

C'EST LE QUARTIER LE PLUS ÉTENDU DE DAX

depuis le bois de boulogne au nord jusqu'au Lanot au sud

avec d'immenses espaces de verdure

le quartier de Saubagnacq est en vert sur la carte

communiquée par le service de l'urabanisme de Dax

Pour les visites de ce quartier voir

http://paulinebessonart.wix.com/dax-saubagnacq

Une histoire des AGENTS THERMAUX dans le thermalisme dacquois

Des agents thermaux d’aujourd’hui aux baigneuses d’autrefois

ou "LES PETITES MAINS" DU THERMALISME à DAX

Sommaire :

1 – Introduction et intérêt de cette recherche

2 – Travail thermal autrefois

Dans la Rome antique

A dax

3 – Agents thermaux aujourd’hui

pratiques professionnelles

eau thermale et Péloïde

formation

Législation

Ce que des agents thermaux souhaitent de leur Direction

4 - Avenir du thermalisme dacquois et de la profession d’agent thermal

Remerciements

Bibliographie

Introduction

Faire connaître la pratique professionnelle des personnels « agents thermaux »

Servir de « passeuses de mémoire » pour les générations futures de chercheurs qui, dans 50 ou 100 ans s’intéresseront aux « petites mains du thermalisme » de Dax

LES AGENTS THERMAUX AUJOURD'HUI

pratiques professionnelles

formation

Législation

Ce que souhaitent des agents thermaux de leur Direction

aujourd'hui on parle d'équipes thermales

Les agents thermaux ne sont pas les seuls intervenants dans les établissements. On rencontre beaucoup de professions différentes depuis la secrétaire à l'accueil à l'infirmière le chauffeur etc ... Notre propos était de parler des agents thermaux dispensant les soins aux curistes.

dans Les spécialités médicale thermales à Dax : rhumatologie, phlébologie, fibromyalgie

un soin en rhumatologie : parole de pélothérapeute à Dax

Ma matinée de 5h30 à 13h

Mon poste de travail se situe dans les applications de péloïde. En quoi consiste ma matinée de soins ?Lever – arrivée à l‘établissement – ouverture – (préparation des lieux)

Accueillir le curiste avec le sourire et un mot d’encouragement et faire le pointage du passage au soin.

Informer chaque curiste du déroulement des soins pendant 21 jours;

Lire l’ordonnance de chaque patient au niveau de l’application de boue thermale chaude, locale ou générale

Placer un drap plastifié à usage unique sur la table de soins, inviter le curiste à s’installer et appliquer le péloïde chaud délicatement et abondamment sur les zones douloureuses indiquées par le médecin de cure

Poser des compresses fraiches sur le front, le cœur et les jambes et recouvrir le patient avec le drap plastifié.

Selon le désir du patient, lui proposer une couverture pour conserver la chaleur du péloïde

Déclencher le minuteur temps 15 minutes.

Surveiller attentivement le déroulement du soin et les réactions du patient.

Arrêt du minuteur et information de la fin du soin

Enlever les compresses, dégager le péloïde des zones d’application,

Aider le patient à se diriger vers la douche d’eau thermale chaude et l’aider à enlever le péloïde

Il peut être prescrit aussi une douche au jet d’eau thermale qui pendant 3 minutes a un effet de massage sur les zones douloureuses

Fournir un drap chaud pour se sécher et se vêtir.

Nettoyer la table de soins, le sol et la douche avec un rinçage au jet et désinfectant

Remettre un drap à usage unique sur la table de soins

Installer le patient suivant… et cela jusqu’au dernier patient de la matinée.

Une séance de sudation peut être prescrite par le médecin traitant : c’est un repos complémentaire de 10 minutes dans une cabine individuelle pour prolonger l’action du péloïde et procurer un effet relaxant immédiat. Il est prescrit aux curistes de se rendre en salle de repos après l’application de boues ou tout autre soins pour un temps de 30 minutes au moins.

En fin de journée, nettoyage complet et désinfections des cabines de soins

Contraintes de la profession :

- Travail à l'humidité permanente et debout avec gestes répétitifs et port de charge (linge de toilette ++, sac de boue),

- Obligation de s'adapter au renouvellement de la clientèle toutes les 3 semaines avec parfois agressions verbales possible par les clients et manque de temps pour le relationnel

- Nécessité de surveiller plusieurs cabines de soins en même temps et stress en raison du risque potentiel d'accident ou d'incident en raison de l'âge et de la pathologie des curistes,

- Vérification régulière et la présence de matériel et d'accessoires de soins pour ne pas perdre de temps

- Travail saisonnier le plus souvent, travail tôt le matin dès 6 heures jusqu'à 12 ou 13 heures selon l'afflux de clientèle .

- Double journée de travail pour les femmes , aux thermes et à domicile

avec une mise en place d'actions préventives pour diminuer les risques

au niveau des vêtements de travail et espaces de travail, des installations électriques, du contrôle bactériologique, de la mécanisaton de la manutention, des temps de pause, des relations avec les curistes, de la formation et de la certification AQUACERT

La formation des agents thermaux

La formation s'effectue en établissement thermal en pratiquant le métier ou avec un Certificat de qualification professionnelle Agent thermal (CQP)dispensé par le GRETA au Lycée d’enseignement technologique de Borda

L’agent thermal est formé sur 483 heures dans 5 unités de compétence pour :

- Prendre en charge les curistes dans les unités de soins thermaux

- délivrer les soins thermaux, selon sa compétence, sur prescription médicale

- exercer son activité dans le respect des directives et protocoles en vigueur dans l'établissement

- transmettre les informations et organiser son travail au sein de l’équipe thermale.

. L'évaluation se déroule conjointement en entreprise et en organisme de formation pour les candidats accédant au CQP par la voie de la formation. Le CQP est attribué aux candidats validant les 5 unités de compétences.

La législation "agents thermaux"

La profession d'agent thermal est régie par la Convention collective du THERMALISME du 10-9-1999 (avec de nombreux avenants jusqu’au dernier le 29-1-2015)

Elle définit les emplois thermaux.

Au niveau de l'AGENT THERMAL qui prend en charge les curistes dans les unités de soins, il existe 4 niveaux

dont les salaires nets sont précisés :

-Agent d’exécution 1er échelon - Agent thermal débutant 1 122 euros – après 2 années 1 131 euros

-Agent qualifié agent thermal (4 ans d’ancienneté) 1 141 euros

-Agent thermal avec certificat de qualification professionnelle CQP 1 152 euros

-Agent hautement qualifié - Agent thermal AST 1 214 euros

Ce que des agents thermaux souhaitent de leur Direction (enquête faite par J.Bessonart)

Tous les intervenants pour un thermalisme dacquois de qualité ont une place importante Et afin que cette recherche soit complète, il m’a paru nécessaire de connaître ce que des agents thermaux souhaitent de leurs employeurs.

Une question très juste a été posée récemment par un ancien directeur d'établissement thermal à propos des salariés thermaux « Comment aider les agents à mieux vivre sur leur lieu de travail ? » C’est une excellente question pour faciliter l’image de marque du thermalisme dacquois.

Un mini-sondage, effectué auprès de quelques agents thermaux, fait ressortir un point essentiel : Le souhait principal des agents consultés est de voir se développer dans leurs établissements, un REEL MANAGEMENT MODERNE DES RESSOURCES HUMAINES avec des réunions régulières et « sécurisées » de concertation au niveau de l’organisation du travail et des salaires. Il semble qu'un ou deux établissements de la ville ont intégré la notion de gestion des ressources humaines dans leur managemnt. Ce qui est apprécié par leurs agent sthermaux.

Il parait nécessaire d'entendre cette observation : "Dans certains établissements, il n'y a aucune considération pour les agents thermaux. Il y a un risque que les professionnels partent. il suffit de voir les nouvelles générations d'agents thermaux qui ne réagissent pas comme leurs ainées."

Pour mieux vivre sur le lieu de travail , les structures facilitatrices existent :

- au niveaux national avec la convention collective des Agents thermaux. Est-elle appliquée à Dax dans tous les établissements ?

- au niveau local, il existe des contrat de travail confidentiels spécifiques à chaque établissement. Sont-ils complets ? Est-ce qu'il intègrent la notion de représentativité des salariés et les modalités de leur expression sur leur lieu de travail ?

LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES AGENTS THERMAUX AUTREFOIS

Travail thermal autrefois dans la Rome antique et à Dax

dans la période antique

Dès la période romaine antique, à Rome et dans tout l'Empire, des femmes et des hommes ont aidé leurs semblables dans leurs soins thermaux en établissements publics ou privés. On retrouve, comme aujourd'hui, peu de témoignages sur leur travail mais l'art peinture témoigne de leur présence. Le service des bains tel qu'il était établi à Rome nécessitait la présence d'un grand nombre de serviteurs ; il y avait celui qui était chargé de la surveillance générale du personnel, ceux qui gardaient les vêtements, les chauffeurs des fourneaux, les marchands de parfums, les barbiers, et les serviteurs ou les esclaves chargés de faire les frictions, de pratiquer l'épilation au moyen de pâtes spéciales, de petites pinces ou avec de la pierre ponce.

Sans oublier tel que le dit Sénèque : « Et puis, les cris variés du pâtissier, et le marchand de saucisses, et le vendeur de petits pâtés, et tous les garçons de taverne qui annoncent leur marchandise avec une mélopée caractéristique. »

La profession d'agent thermal à Dax en 4 périodes

jusqu'en 1850, un travail domestique

1850-1920, la naissance d'une profession thermale

1930 - 1991, le début de la reconnaissance d'une profession

1990-2015, des années charnières pour l'avenir des agents thermaux et du thermalisme dacquois

Jusqu'en 1850, un travail "domestique"

C'est la période du thermalisme de plein air, des baraques en planches et des maisons particulières

Au tout début de l'activité thermale et jusqu'en 1850 et pour certains, au-delà, il existait un thermalisme "populaire" dans des petits établissements familiaux (en général sans logement) autour de la Fontaine Chaude ou au pied des remparts ou dans des maisons privées. Les dacquois même les plus démunis avaient accès à ces sources d'eau chaude.

Ces malades nécessiteux ou économes prenaient leur bain dans les trous pleins d'eau boueuse qui bordaient l'Adour où venaient se répandre les eaux thermales. C'était chose banale que de voir à certaines heures, ces trous de plein air garnis de baigneurs et de baigneuses, dans le plus simple appareil, qui ensuite se faisaient sécher au soleil.

En 1859, le Dr Roubaud en visite à Dax signale qu'on n'y"rencontre que des bassins et quelques baignoires en mauvais état, abrités par des baraques en planches"

Pour cette période, on trouve des témoignages sur les propriétaires, leurs régisseurs et fermiers des établissements de bains et de propreté dans des baraques ou de maisons privées.

Dès 1823, le thermalisme se médicalise par la création du corps des médecins inspecteurs pour le contrôle des soins et des sources.

Par contre, il existe un déficit de témoignages sur la place des agents thermaux qui n'étaient pas très nombreux. Les propriétaires des petits établissements et leur famille dispensaient les soins avec un personnel réduit.

question ? Aux Bains Lavigne et Bains St Pierre, qui dispensaient chacun 7 000 à 8 000 bains et douches par an, les fermiers suffisaient -ils à la tâche ? Il y avait probablement des employés dont il n'a pas été retrouvé mention, mais qui sont signalés dès 1842. Lors de la mise en place par la mairie d’un règlement pour les Bains Bibi et les Bains Saint Pierre, on parle de "BAIGNEUR OU BAIGNEUSE logé(e) le plus près possible de l’établissement et qui seront à la disposition des malades, sous la surveillance du médecin inspecteur et du régisseur. »

1850 - 1930 : la naissance d'une profession thermale

De 1850 à 1900 les établissements thermaux "familiaux" de bains se multiplient avec la présence de 7 établissements thermaux, et parmi les plus anciens, les Bains Lauquet (Bains St Pierre). Les prestations sont limitées mais les tarifs bon marché attirent une clientèle locale et populaire."

A partir de 1860, avec les projets et réalisations de constructions de grands établissements thermaux "en dur" associés à des hôtels, c'est l'apogée de l'âge d'or du thermalisme dacquois qui s'annonce. D'un thermalisme privé familial, la bourgeoisie dacquoise et des intervenants extérieurs développent un thermalisme "dit moderne" d'investissement de capitaux avec création de sociétés anonymes et de conseils d'administration.

Les agents thermaux vont se retrouver dans un bouleversement total du thermalisme avec :

- la rénovation des Baignots

- le projet non abouti du Dr Blanchet sur la place Sainte Marguerite

- la construction des Thermes du Dr Delmas sur les bains Bibi

- la création de la SIFED par Eugène Milliès-Lacroix

- la construction de l'hôtel Splendid

Dans cette période, au niveau des établissements thermaux, c'est vers 1900 que se produit le tournant dans la gestion thermale à Dax. La situation du thermalisme est moins florissante qu'elle peut paraître. Les Grands Thermes, Dax-Salin, dont les équipements sont deja usés, et Dax Thermal souffrent de difficultés financières. Les Baignots sont en meilleure forme, (ils sont le premier établissement thermal de France) mais leur croissance est faible.

Aux alentours de 1914 si les Baignots connaissent un pic de fréquentation avec près de 1000 clients par an. le développement du thermalisme, reste limité compte tenu :

- des frais occasionnés par l'entretien et la modernisation des établissements.

- de la première guerre mondiale

- et la crise économique des années 1930

qui vont porter un coup fatal au thermalisme "patrimonial" créé un demi-siècle plus tôt.

L'expansion du thermalisme a entrainé une augmentation du nombre d'agents qui a fluctué selon l'évolution du nombre de curistes dans les petits et grands établissements thermaux. En 1920 Dax reçoit 5 384 curistes et en 1926 7 927. La baisse se fait sentir en 1932 où l'on compte 5 389 curistes.

Les employés venaient soit de Dax, soit des campagnes environnantes. Il y avait des bergers, des cordier aux courses landaises ou des paysans qui exploitaient une ferme, des champs et élevaient des animaux, des mères de famille. Travailler dans les cures thermales amenait un salaire d'appoint. Il fallait avoir une bonne santé pour soulever toute la matinée de lourds seaux de boue.

Leur métier restait "domestique" sans formation particulière collectivement organisée, La reconnaissance du métier est venue plus tard, grâce à l’évolution des sciences et des techniques notamment médicales, à la formation, aux conditions sociales de vie et de travail et à l'augmentation du nombre de curistes.

dans les 'Petits' établissements thermaux

Les Sources St Pierre (de temps immmoriaux) sont données en 1803 par l'Empereur à l'Hospice de Mont de Marsan qui les organise en 1805 avec une baraque en toit de chaume - Pierre Lauquet d'Horsarrieu y devient fermier en 1830. Il achète les Sources St Pierre devenu Bains St Pierre en 1854. Incendié en 1922, le nouvel établissement sera construit en 1924.

En 1875, la propriétaire des Bains St Pierre parlera du salaire « de deux PERSONNES employées au service des bains et de la Buvette » et en 1902, elle écrit au Maire, Théodore Denis, : « Monsieur le Maire, …dépenser de 15 à 20 000 francs pour faire bâtir, dépenser tous les ans des sommes énormes pour les réparations, PAYER LES DOMESTIQUES, les impositions, les contributions… »

Aux Bains Bibi (sources de temps immémoriaux). on reçoit les malades et militaires hospitalisés à l'hôpital Hospice de Dax devenu hôpital Thermal

Aux Bains Sarrailh, sur la place de la Fontaine chaude, dès 1870, les Bains Sarrailh des soins sont dispensés avec quelques employées et des membres de la famille.

Les Bains Romains anciennement Bains Barbe adossés à l'hôtel de la paix dès 1873, seront un ensemble très actif et renommé (personnalités ?) dont on a retrouvé beaucoup de photos avec la présence d'agents dans leur activité d'application ou de bains de boue.

Aux Bains Séris (1880) devenus Dax thermal (Hôtel et Thermes) en 1927, les témoignages d'agents thermaux n'ont pas été retrouvés. Seule une photo permet d'apprécier, le repos des curistes au bord de l'Adour avec le personnel hôtelier

Pour l'Hotel de l'Adour devenu Hotel thermal Miradour (1905) et hôtel Graciet (1918) les témoignages d'agents thermaux n'ont pas été retrouvés. Des photos permettent d'apprécier, le repos des curistes à l'entrée de l'hôtel Graciet et la calèche pour les curistes.

dans les "Grands" établissements

Aux Baignots

Si dès le XVI° siècle, il est signalé des bains sommairement aménagés au site des Baignots (Pouybaignou) c'est en 1740, que commence le nouvel aménagement des Baignots, après leur fermeture en 1700.

Rachetés par le docteur Raillard à Antoine Marion, en 1778, après la création de la Société des Baignots en 1886, c'est le début de la modernisation des bâtiments. Sur la période de 1888 à 1897, l’établissement de bains et de l’hôtel sont reconstruits.

En 1886, un médecin se plaint « des DOUCHEURS GENERALEMENT IGNORANTS qui donnent des douches trop fortes aux articulations douloureuses. »

En 1893, les baignots font un forage à 90 mètres de profondeur entraînant le jaillissement d'une source (grand geyser) à 3,30 m au-dessus du sol et débitant 2000 m3 d'eau par jour. Une seconde source dite le petit geyser forée à 18 m de profondeur fournit 500 m3 par jour. Ces geysers sont contrôlés par un gardien qui les ouvre et ferme selon les besoins et les horaires

En 1895, il est signalé qu’on peut confier « l’administration des douches froides à une DOUCHEUSE INTELLIGENTE ET EXPERIMENTÉE et qu’elle ait appris à remplir avec exactitude et fidélité les instruction du médecin… il est des cas où il faudra confier l’administration des douches à une DOUCHEUSE BIEN DRESSÉE »

Du travail thermal autrefois aux Baignots, il reste de nombreuses photos et cartes postales trouvées sur des sites internet. Il reste aussi des documents médicaux et publicitaires, écrits par des médecins. Mais aucun document fait par les agents thermaux eux-mêmes et parlant de leur travail n’a été retrouvé jusqu'à ce jour. On sait seulement qu'un agent thermal a trouvé une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Nerva et qu'il a apportée ce trésor au Musée de Borda.

1860 - Thermes Sainte Marguerite du Dr Blanchet

Le Projet non abouti du Dr Blanchet de Tours pour la construction sur les sources Bibi d'un établissement thermal avec un hôtel sera repris par le Dr Delmas de Bordeaux

1871 - Thermes du Dr Delmas

L'établissement est ouvert en 1871,. C'était un bâtiment somptueux qui a beaucoup contribué à l'image de marque de Dax où le personnel dispensait le soins thermaux habituels et ou, pour les curistes en difficultés, la montée dans l'établissement se faisait en chaise à porteurs.

En 1883, le Dr Barthe de Sandford disait que "la création des Thermes produisit une révolution locale, en réveillant l'activité et stimulant le zèle ; les installations rudimentaires, qui avaient suffi aux besoins d'une clientèle surtout régionale, ne pouvaient plus répondre aux exigences de la vie moderne. Les bains particuliers se transformèrent, au point d'être aujourd'hui méconnaissables pour qui ne les a vus depuis quinze ans.. tous sont entrés dans la voie du progrès. Aussi, chaque jour voit s'affirmer davantage le développement considérable de la station".

A travers ce témoignage et quelques photos on peut imaginer combien le développement considérable de la station permit une augmentation importante du nombre des agents thermaux qui ne sont pas mentionés par Barthe de Sandford

1894 - Dax-Salin-Thermal/casino construit en 1894, après la découverte de la mine de sel de la place St Pierre par l'ingénieur Lorrin. Il a été trouvé beaucoup de photos de l'architecture de ces deux bâtiments mais rien sur l'activité des agents thermaux . Détruit par un incendie en 1926, sur les ruines sera construit l'Hôtel et les thermes du Splendid inauguré en 1929.

1926 - création de la SIFED : une révolution dans la gestion thermale !

Eugène Milliès-Lacroix, fils de l'ancien maire, Raphaël Milliès-Lacroix et riche commerçant dacquois de tissus créé la SIFED (Société Fermière des eaux thermales et minérales de Dax) en novembre 1926

C'est une société anonyme à capitaux privés, soutenu par la municipalité et des banques et dont les objectifs sont d'obtenir un patrimoine thermal et hôtelier privé par :

1)- achats de terrains au bord de l’Adour et rachat d’établissements thermaux : Baignots (1925), les Grands Thermes en 1926, Dax thermal, Dax-Salins-Casino en ruine (1927), hôtel de l'Adour (1900), Hôtel Graciet (1920), Hôtel thermal Miradour,

2)- modernisation de certains établissements existants et création de nouvelles et luxueuses constructions thermales avec, hôtels intégrés et espaces ludiques comme splendid-hôtel sur les ruines de Dax Salins Thermal (1929), l'Atrium théatre (1928)

La question est posée des objectifs de la SIFED envers ses agents thermaux ?

1929 - Ouverture d'un hôtel luxueux avec des thermes au sous-sol : L'hôtel Splendid

Inauguré en 1929, l'hôtel Splendid, construit par 3 architectes art déco, A.Granet, A.Pomade, J.Prunetti, reçoit une clientèle aisée. Ses thermes sont situés au sous sol. Les soins sont identiques à ceux des autres thermes. Seuls l'architecture, le mobilier et le personnel signaient le luxe recherché. La tenue de la baigneuse est celle d'une femme de chambre avec son petit bonnet blanc. Mais la boue thermale étaient encore dans des seaux

1931 - 1991 le début de la reconnaissance d'une profession

La création du thermalisme "moderne" avec ses grands établissements associés à des hôtels confortables se développe et fait que Dax dès 1970 devient la station de la rhumatologie.

Comme dans la période 1870-1925, des entrepreneurs on compris quels intérêts il pouvaient retirer d'un établissement thermal . Comme disait l'un d'eux : "on va gagner de l'argent." C'est entre 1970 et 1990, qu'on peut parler "d'Eldorad’eau thermal dacquois" ou comme le disait un agent thermal "nos 20 belles années". Et tous voulaient en profiter. Le développement du thermalisme et l'augmentation significative du nombre d'agents thermauxde s'inscrivent entre "HAUTS et BAS" dans cette période :

1- dès 1946, le début de la prise en charge des cures thermales médicales par la Sécurité Sociale entraîne un afflux de curistes, qui sera modulé ultérieurement. Selon les modifications dans les remboursements, les curistes viendront ou non prendre leur cure thermale à Dax entrainant des périodes de plein emploi ou de chômage pour

les agents thermaux.

Evolution du nombre de curistes 1958 : 14 000 - 1959 : 11 700 - 1960 : 12 850 - 1961 : 14 500 - 1962 : 15 894 - 1963 : 18 092 - 1969 : 23 000 1970 : 25400 - 1975 : 31 044 - 1979 : 40 000 - 1990 : 55 000 - 1999 : 57314

2 - prise en charge par la collectivité de la fabrication de la boue et de la distribution de l'eau thermales

3 - Refondation du thermalisme avec fermeture d'établissements et chômage des agents

Un exemple : Dans un courrier de décembre 1959 à l'ASSEDIC de Bordeaux, Max Moras, soutient la demande de nombreux personnels de la SIFED. "L'hôtel Splendid qui était ouvert toute l'année a décidé de fermer pour 8 mois. Le personnel qui était employé à l'année n'a pu trouver à s'embaucher, d'autant plus que les Mines de Potasse ont cessé toute exploitation depuis quelque sannées "(AMD 3 N 209) La réponse vint le 21 décembre 1959 assurant le maire que les 6 demandes d'allocations présentées seront réglés avec diligence.

4 - Construction de la première piscine thermale (1968)

Au printemps 1968, a été créé à Dax la première piscine thermale à l’établissement thermal Bains Saint Pierre. Les nouveaux soins en piscine thermales entrainent une augmentation du nombre de curistes et la nécessité d'embaucher des doucheurs et doucheuses compte tenu de la pratique en extension des prescriptions de ces douches et un élargissement des horaires de soins qui pouvaient commencer dès 3h du matin .

5- En 1968 - Rachat par la CTD communale (Compagnie termale de Dax) pour 1 milliard de francs qui seront ‘récupérés » par les mises en location du patrimoine de la SIFED afin de créer un monopole public

C'est la réalisation d'un objectif émis en 1888 par la ville, d'obtenir un patrimoine thermal et hôtelier "le seul moyen de faire des améliorations dans le thermalisme c'est d'obtenir ...au nom de l'intérêt de tous, la fusion des établissements, des terrains et des eaux-mères et de créer un monopole d'exploitation. C'est en 1968 que le Maire Max Moras s'intéresse plus directement au thermalisme dans un grand projet. Il fait entrer le patrimoine de la SIFED dans une nouvelle société publique municipale, la CTD (compagnie thermale de Dax. La CTD est une S.A. au début puis elle est transformée en SEM (société d'économie mixte dont 60% des actions sont détenues lpar la ville; 35% par la caisse d'épargne et les derniers 5% par deux banques locales, la société des médecins thermaux et trois petits porteurs.

6- les rénovations d'établissements existants.

Les années 1977 à 1985 voient la rénovation du patrimoine thermal de la C.T.D.

7 - de 1968 à 1990 - la création de 7 nouveaux établissements thermaux privés

Thermes de l’Avenue (1970) - Thermes Adour (Grand Hôtel- Régina- 1968) Lors de la construction de Thermes Adour, il est signalé que l'intérêt de la construction c'est sa conception de soins : plus de patients en moins de temps grâce à l'organisation du processus de traitement. Ce qui permettra de soigner 4000 à 5000 curistes par an avec l'eau de la source Elvina propriété de Thermes Adour. Qui dit plus de patients en moins de temps dit plus d'agents thermaux mais aussi un rythme de travail proche du travail à la chaîne. C'est à partir de cette date et dans ce lieu qu'on peut considérer que les conditions "familiales" de travail des agents thermaux se sont modifiées dans certains établissements. - Thermes Bérot (1974) - Thermes Foch (1975) - Thermes Les Ecureuils (1980) - Thermes de Borda (1980) - Thermes des Arênes (1989)

En 1976, les projets et les nouvelles mesures positives pour les établissements sont qualifiés "d'un impressionnant bon en avant", par le journal Sud Ouest

- mise en place, d'un office du tourisme et du thermalisme

- Création d'une régie des eaux et boues (1979)

- campagnes publicitaires

- amélioration dans l'accueil des curistes

- nouvel aspect d'accompagnement thermal envisagé

La municipalité, au-delà du thermalisme médical et social qui traite les pathologies, envisage à nouveau un nouvel aspect d'accompagnement : un thermalisme de santé, de détente en prévision des maladies et en protection de la santé.

- amélioration de la qualité des soins par la formation des agents thermaux

A partir de 1978, La municipalité s'intéresse à l'amélioration de la qualité des soins. Elle demande la mise en place d'un plan de formation des agents thermaux aboutissant à la création d'un brevet professionnel. C'est la première fois, qu'il est retrouvé cet aspect de l'amélioration de la qualité de soins par la formation des agents thermaux. Ce voeu sera réalisée en 1986 par le Greta du Lycée de Borda qui ouvre un centre de formation des agents thermaux. Il est envisagé aussi de mettre en place une convention collective locale du thermalisme qui existera au niveau national en 1999.

Il n'a pas été possible de connaître le nombre d'agents thermaux dans cette période mais beaucoup de dacquois, sans aucune formation au thermalisme trouvent ainsi du travail dans les soins thermaux. Dans ce développement du thermalisme nécessitant un grand nombre d'agents avec des spécificités professionelles différentes on peut parle de constitution d'équipes thermales

1991-2016 : des années "charnières pour l'avenir de la profession d'agent thermal"

Les années 1990-2016 semblent être des années charnières pour l'avenir du thermalisme dacquois où les agents thermaux subiront les conséquences de cette période "agitée" de restructuration du thermalisme.

Cette période est "annoncée" lors plusieurs conseils municipaux par une déclaration du Maire qui où il met en valeur le PARTENARIAT du thermalisme entre public et privé. "Il faut faire évoluer les mentalités qui sont hostiles à la vente des biens communaux" dit-il. (salies)

Le 5-7-1990, le maire présente au conseil municipal un grand projet intitulé "DAX dans la décennie 90". Il rappelle surtout que le thermalisme social atteindra ses limites car il est totalement dépendant de la sécurité sociale. Il revient toujours à son idée de tourisme de santé en 1973 et de séjour de santé en 1986 hors sécurité sociale. Les projets se heurteront à la réalité : La CTD croule sous les dettes. Elle ne peut plus investir.

Plusieurs actions seront mises en place au niveau public et privé qui entraîneront en 1999 la participation de 57314 curistes :

1- La rénovation d'établissements communaux et privés existants

2- La construction d'un nouvel établissement communal : Les Thermes construits par Jean Nouvel après la démolition des GrandsThermes

3- L'Amélioration des conditions de travail des agents thermaux

C'est en 2010 que les établissements thermaux, pour l'application des boues, installent des verrains ou "camemberts " avec compartiments particuliers pour chaque curiste afin de diminuer la pénibilité du travail des agents thermau et la sécurité des curistes,. Jusque là les baigneuses soulevaient 2 seaux de boue entre 25 et 30 kgs pour les sortir des baignoires où ils trempaient dans l'eau thermale chaude et les porter au lit du curiste. "

4- La refondation thermale avec :

- La difficile gestion en location-gérance des établissements thermaux du patrimone public de la CTD

- La fermeture et la vente d'établissements thermaux communaux

- La location d'établissements thermaux communaux

- La cessation d'activité de la Compagnie Thermale de Dax (CTD)

- Le regroupements d'établissements thermaux privés en sociétés thermales d'investissement financier.

L'établissement Thermes Adour forme, fin 2013, avec l'établissement Thermes des Arênes (construit en 1989) le complexe Arénadour. Fréquenté par 25 000 curistes par an, le nouvel ensemble Arenadour compte jusqu'à 400 employés en haute saison thermale... « (journal Sud Ouest Octobre 2015). conditions de travail ?

- la création de relations collectives entre les établissements thermaux dans la mise en place de l'association Aqui o thermes en 2009.

L'avenir du thermalisme dacquois et de la profession d'agent thermal ?

les deux aspects sont liés. L'avenir semble sous l'effet de plusieurs facteurs :

- Sous l'épée de Damoclès de la Sécurité Sociale

- sous la diversification des activités de soins vers la prévention et le bien-être en dehors de la mono-activité des soins médicalisés dépendant de la sécurité sociale.

- sous la nécessaire modernisation de la gestion des ressources humaines thermales et l'élargissement de la formation à tous les agents thermaux pour continuer la production d'un thermalisme et de qualité et diversifié.

en conclusion pour le futur :

Je reprendrai à titre personnel cette phrase déjà citée :

« Comment aider les agents à mieux vivre sur leur lieu de travail ? » La réponse est nécessaire et urgente.

P.J. Bessonart

bibliographie

en cours de r&édaction

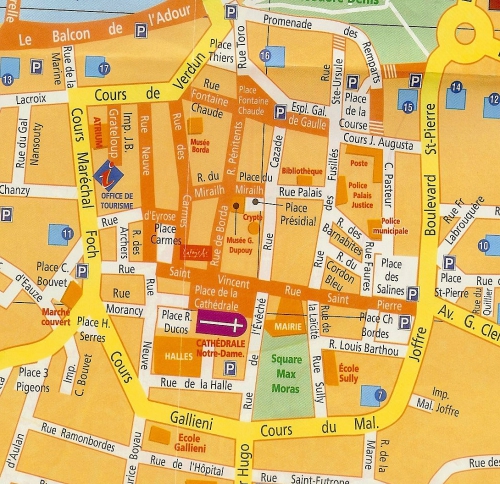

VISITES DES RUES DU CENTRE VILLE

visites sur le tracé des REMPARTS DE DAX

En partant du pont de Dax et de la Place Thiers, prendre à droite, le Cours de Verdun

COURS DE VERDUN

tourner à gauche après avoir passé l'Atrium, c'est le Cours Foch

COURS FOCH

Au niveau du Marché Couvert, cntinuer sur la gauche, c'est le Cours Galliéni

COURS GALLIÉNI

puis dans le prolongement du cours Galliéni, c'est le Cours Joffre

COURS JOFFRE

puis dans le prolongement du cours Joffre, c'est le boulevard Saint Pierre

BOULEVARD SAINT PIERRE